業務マニュアルの作り方|失敗しないためにまず「目的」から考えよう

業務の引き継ぎや教育をスムーズに進めたい方、または属人化を防ぎたいと考えている方に向けて、実務に役立つ業務マニュアルの作り方をご紹介します。

この記事では、単なるテンプレート紹介ではなく、目的に応じた粒度設定や、現場で本当に活用されるための作成ステップを解説します。

- 業務マニュアルは「作ること自体」が目的化しがちである

- 必ず「誰のために、何のために作るのか」を最初に明確化する必要がある

詳細は「業務マニュアルを作るときは目的に立ち返ろう」をご覧ください。

- 目的と対象を明確にする

- 業務を分解し、テンプレート化する

- 「一番できない人」に合わせて書く

- 担当者へのヒアリングでノウハウを引き出す

- 検索・発見のしやすさと見やすいレイアウト設計を意識する

詳細は「初心者でもできる!業務マニュアルの作り方ステップガイド」をご覧ください。

- 業務マニュアルは完成がゴールではなく、定期的なアップデートと社内浸透施策が不可欠

- 放置すると現場とのズレが生じ、使われないマニュアルになる

- 情報の一元管理と検索性向上を意識することが、実務活用のカギ

詳細は「業務マニュアルのよくある失敗例と改善のコツ」をご覧ください。

業務マニュアルを作るときは目的に立ち返ろう

業務マニュアルは「作ること」自体が目的になってしまうと、実務に活かされない形骸化した資料になりがちです。

重要なのは、マニュアルを何のために作成するのか、目的を明確にすることです。

例えば、以下の通りのように目的を決めましょう。

- 新人教育のため

- 業務品質の均一化のため

- 属人化防止のためのため

目的によって盛り込むべき情報や粒度は大きく異なります。

誰のために、どの業務を、どのレベルまで書き込むべきかを定義することで、内容のブレや無駄を防ぎ、実際に現場で「使われる」マニュアルに仕上がります。

最初の設計段階で、必ず立ち止まって目的を再確認することが、成果につながるマニュアル作りの第一歩です。

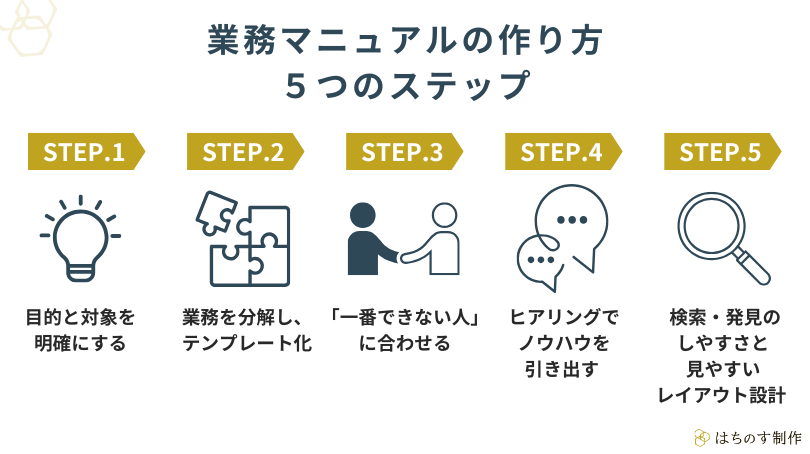

初心者でもできる!業務マニュアルの作り方ステップガイド

業務マニュアルは、ポイントを押さえれば初心者でも作成できます。

ここでは、下記の通り実務に役立つマニュアルを作成するための具体的な5つのステップをご紹介します。

- 目的と対象を明確にする|失敗しないマニュアルの土台づくり

- 業務をエクセルで分解し、テンプレート化する方法

- 「一番できない人」に合わせた言葉で書く

- ヒアリングでノウハウを引き出す|操作マニュアルにも応用可

- 検索・リンクに強い!見やすいマニュアルのレイアウト設計

基本設計から、情報の引き出し方、レイアウト設計まで順番に見ていきましょう。

STEP1:目的と対象を明確にする|失敗しないマニュアルの土台づくり

マニュアル作成において最初に行うべきは、「誰のために、何の目的で作るのか」を明確にすることです。

この基本設計を怠ると、内容がブレたり、読み手のニーズに合わないものになってしまいます。

教育用、品質管理、属人化防止など、目的によって書くべき情報や粒度も変わります。

書き手と読み手の思考のズレを防ぐためにも、初期段階で対象者とゴールを定義し、全体の設計図を描いておくことが、失敗しないマニュアル作りの土台となるでしょう。

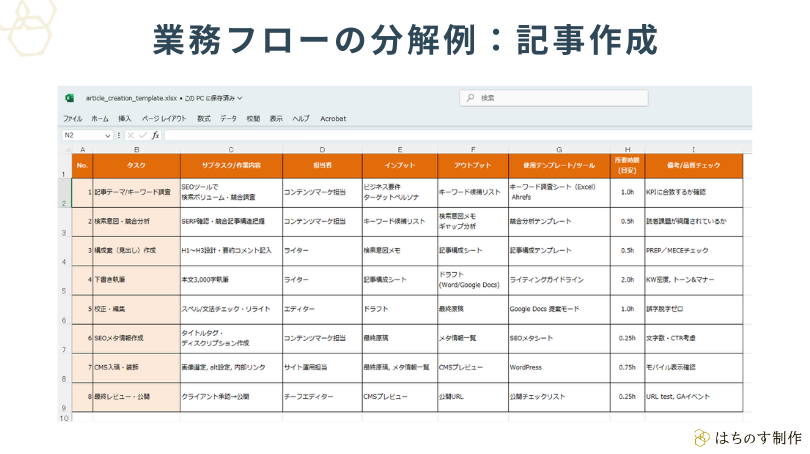

STEP2:業務をエクセルで分解し、テンプレート化する

業務マニュアルを作成する際は、まず業務全体をタスク単位に分解し、可視化することが重要です。

Excelなどを活用して、フローごとに分けて整理することで、どの工程で何が必要かが一目で分かるようになります。

特に事務職の業務マニュアル作成には有効で、抜け漏れ防止にもつながるでしょう。

さらに、テンプレート化することで他の業務にも応用でき、標準化がしやすくなります。

Excelの整理方法や見本例を参考に、シンプルかつ使いやすい形に整えていきましょう。

STEP3:「一番できない人」に合わせた言葉で書く

業務マニュアルは、すでに業務に慣れている人ではなく、最も経験の浅い新人や未経験者を基準に作成することが大切です。

専門用語や略語、業界用語を多用してしまうと、理解のハードルが上がり、実務に活かされにくくなります。

難解な用語やテクニカルな言葉は避け、誰が読んでもすぐ理解できる表現を心がけましょう。

また、業務背景や判断基準も具体的に書き添えることで、「なぜその作業が必要か」が分かり、理解度と再現性が高まります。

STEP4:ヒアリングでノウハウを引き出す|操作マニュアルにも応用可

実務者の持つナレッジは、口頭伝承や個人の感覚に依存しがちです。

マニュアル化するためには、業務担当者への丁寧なヒアリングが欠かせません。

普段無意識に行っている工程や、経験則に基づく判断基準などを質問形式で引き出していきます。

この作業によって、属人化リスクを減らし、誰でも一定の品質で業務が遂行できる状態を目指せます。

また、このヒアリング内容は、操作マニュアルやトラブルシューティングガイドにも応用でき、組織全体のナレッジ共有に役立つでしょう。

STEP5:検索・リンクに強い!見やすいマニュアルのレイアウト設計

どんなに内容が充実していても、必要な情報にすぐたどり着けなければ、マニュアルは使われません。

検索性とリンク設計を意識することが、読まれるマニュアル作りの鍵です。

ツール選びも重要で、NotionやNotePMなど、直感的に操作できるUIを持つツールを選ぶと効果的です。

また、見やすいマニュアルのレイアウトとしては、見出しの統一、適切な改行、図表や箇条書きの活用がポイントです。

情報設計とデザインの両面から「使いやすさ」を追求しましょう。

業務マニュアルのよくある失敗例と改善のコツ

業務マニュアルは作っただけでは意味がありません。

よくある失敗例とその改善策を押さえることで、実際に活用され、成果につながるマニュアルを作成できます。

ここでは代表的な失敗パターンと、すぐ取り入れられる対策を紹介します。

「作って終わり」にならない運用設計の確立が大切

マニュアルは完成がゴールではなく、運用・更新が本当のスタートです。

作ったまま放置してしまうと、すぐに現場とのズレが生じます。

運用設計のポイントは次の通りです。

- 定期的なアップデート

業務変更や改善点をもれなく反映しましょう。 - 浸透施策を実施

URL共有や検索促進を行い、アクセスされやすい環境を作ります。 - 検索性・UIの向上

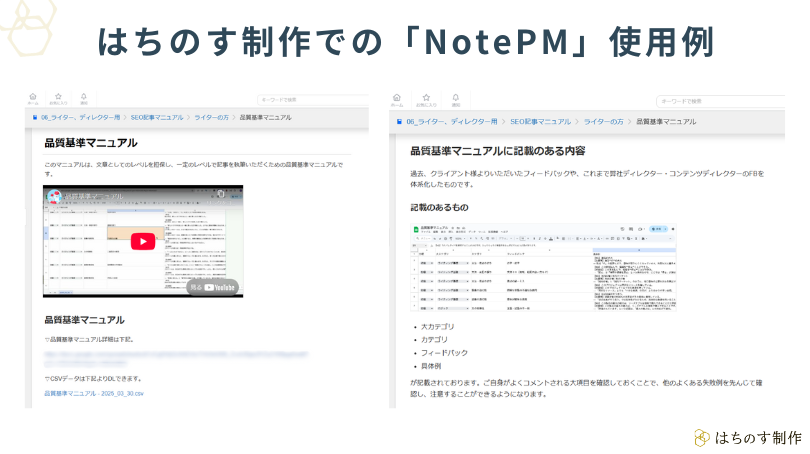

NotePMなどを活用し、誰でも直感的に探せる設計にします。

弊社でも上記の画像のように、実際に「NotePM」で社内のマニュアルを作り、業務で活用しております。

「NotePM」公式の導入事例でも、マニュアルのUIを改善し、検索性と使いやすさを大幅に向上させた事例が多く紹介されています。

例えばPayPay銀行では、PDFやExcelに分散していた情報をNotePMに一本化し、検索負担を軽減、情報の探しやすさが向上したことで、社内浸透がスムーズに進みました。

「しっかり・早めに」の曖昧表現を排除する方法

マニュアル内で「しっかり対応」「早めに提出」といった曖昧表現を使うと、解釈が人によってばらつき、ミスや認識ズレを生みます。

改善のコツは以下の通りです。

| 曖昧な表現 | 明確な表現例 |

|---|---|

| しっかり確認する | チェックリストに沿って3回確認する |

| 早めに対応する | 受領から24時間以内に対応する |

| 丁寧にまとめる | A4一枚に収まるように整理する |

このように数値や具体手順に置き換えることで、誰でも同じ認識で行動できるようになります。

表現の標準化を意識しましょう。

例外対応の抜けを防ぐテンプレート活用法

多くのマニュアルは「通常フロー」に重点を置きすぎ、例外処理が抜けがちです。

防ぐためには、下記のようにあらかじめテンプレートに例外項目を組み込んでおくのが効果的です。

- 例外時の判断フローを明記

(例)「納期遅延が発生した場合は、○○担当者へ即時連絡」 - よくあるトラブルを洗い出し、事前に対応策をセット

(例)「システムエラー時のバックアップ対応マニュアルリンク」

このようにテンプレート設計段階で例外を盛り込むことで、いざというときも誰でも迷わず対応できる体制を作れます。

業務マニュアルの見本&テンプレート活用事例【はちのす制作】

業務マニュアルは、現場で実際に使われてこそ価値があります。

ここでは、弊社「はちのす制作」で取り組んでいる、実務に活かすためのマニュアル活用事例をご紹介します。

見本やテンプレート活用の参考にしていただければ幸いです。

責任分担・修正ルールでトラブルを未然に防止

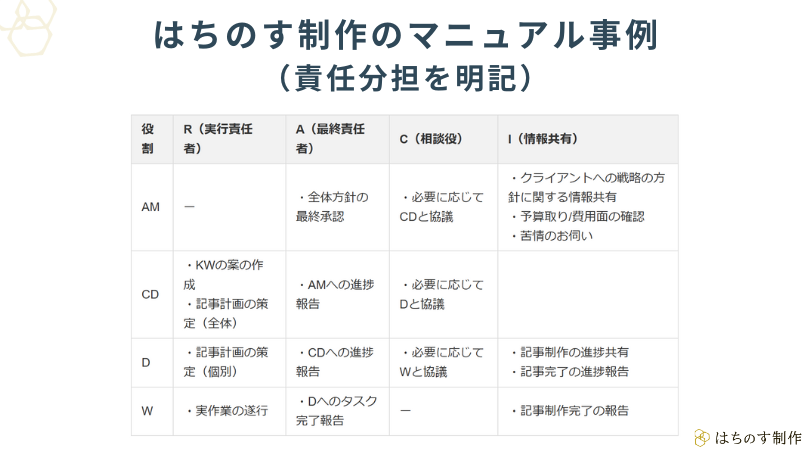

「誰が何を担当しているのか」が曖昧なままだと、業務トラブルや指示漏れが発生しやすくなります。

はちのす制作では、マニュアル内に責任範囲と修正ルールを明示しています。

- 責任分担を明記

各タスクに担当者を明記し、「指示されたかどうか」のトラブルを防止します。 - 修正ルールを設定

内容変更時の申請フローや承認者を定め、勝手な改変を防ぎます。

上の画像は、はちのす制作で運用しているNotePMに記載しているマニュアルの一部ですが、こうした明文化により、「これは業務の一部です」と伝えられる文化が自然と根づき、マニュアルが実務に活かされるようになっています。

業務マニュアルで人材定着と教育コスト削減を実現

業務マニュアルは、単なる作業手順書ではなく、人材定着や教育コスト削減にも効果を発揮します。

はちのす制作では、以下の取り組みを行っています。

- 安心して業務に取り組める環境作り

新人が「これを見れば分かる」と感じられる環境が、離職防止につながっています。 - 即戦力化と教育標準化

業務フローや考え方を体系化しており、新人教育が効率化。

短期間で一定レベルに育成できる仕組みを整えています。

マニュアルを作ることで、「人材育成=現場任せ」から脱却でき、組織全体の安定運営に貢献しています。

ノウハウの言語化は、人が商品である組織の“資産づくり”

業務マニュアルを作成することは、単なる業務効率化だけにとどまりません。

特に無形商材を扱う企業にとって、「人=ノウハウ」であり、それを言語化して残すこと自体が、組織の大切な資産になります。

はちのす制作でも、ディレクター・コンテンツディレクター・ライター向けに業務マニュアルを整備することで、業務の標準化や属人化防止だけでなく、自社独自のマーケティング施策にも活用できる基盤を作ってきました。

例えば、蓄積したナレッジをベースにしたホワイトペーパー制作や、コンテンツマーケティングにおける独自性の発信も、言語化があってこそ実現できています。

情報を可視化し、共有し、磨き続けること。

それこそが、人が資産である組織において、未来への競争力を高める最も確かな投資なのです。