“とりあえずChatGPT”が新常識に──業務で生成AIを使った検索、決裁層の6割超が経験

BtoBマーケティングは、「検索」から「AI活用」へとシフトしていくのか──。

SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作(本社:東京都、以下「はちのす制作」)は、2025年7月に生成AIの認知および業務利用に関する調査を実施しました。

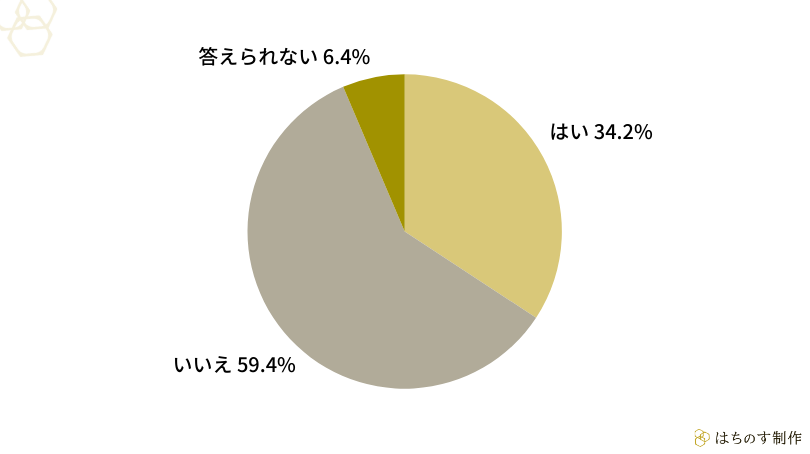

調査の結果、業務で生成AIを使って「調べ物」をしたことがある人は全体5,452名の34.2%にのぼりました。

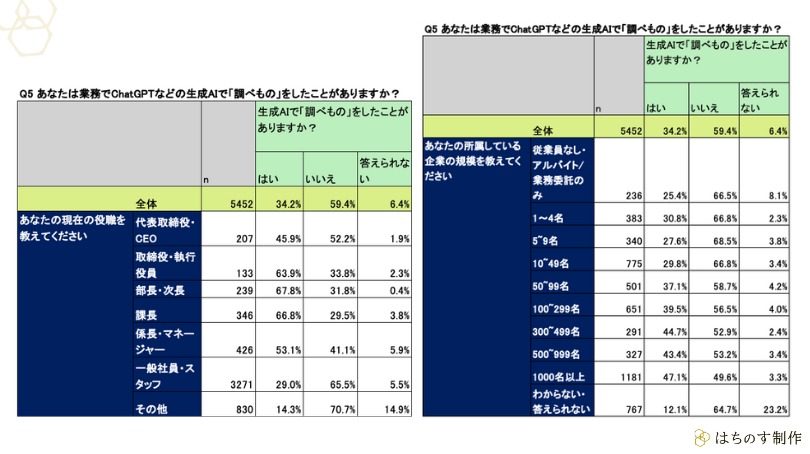

中でも注目すべきは、係長以上の“決裁層”における生成AIの活用率の高さです。

- 係長以上:53.1%

- 課長:66.8%

- 部長・次長:67.8%

と、役職が上がるほど生成AIの利用が進んでいる実態が浮き彫りになりました。

本調査では、実際に生成AIで調べ物をしたことがあり、かつ業務でツール・サービスの選定に関与する550名を対象に、生成AIが意思決定にどう影響しているかを分析しました。

その結果、新しいツールやサービスを検討する際に「生成AIを使用する」と回答した人は27.1%。

つまり、ChatGPTなどの生成AIが、BtoB領域における検討行動の“入口”として定着し始めていることが明らかになりました。

【調査概要】

・調査機関:株式会社はちのす制作

・調査対象:15歳未満~60歳以上の方

・有効回答数:スクリーニング調査:5,452人 / 本調査:550人

・調査期間:2025/7/17~2025/7/24

・調査方法:インターネット調査

※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100%とならない場合があります。

今回の調査対象

- スクリーニング調査

-

企業に勤める20〜60歳以上の会社員(自営業・パートアルバイト含む)に生成AIを業務中に調べ物で使用するかどうかを確認。

- 本調査

-

新しいツールの選定・サービス導入に関わる方を対象に調査を実施。

スクリーニング結果

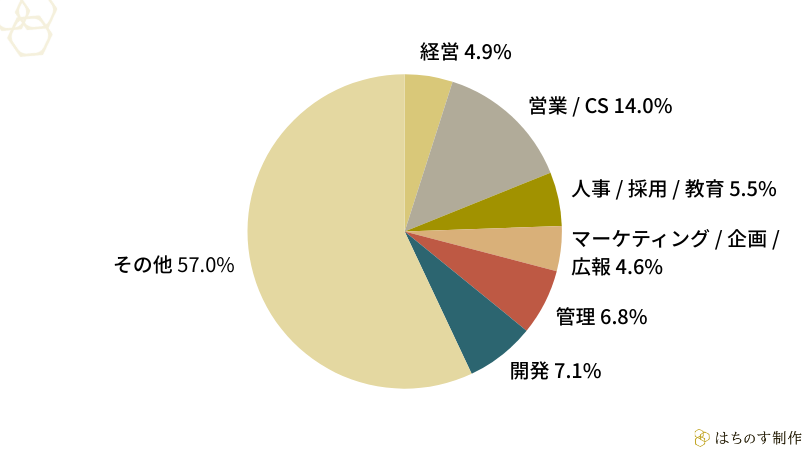

あなたの主に所属している部署を教えてください

(単数回答、n=5,452)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 経営 | 269 | 4.9% |

| 営業 / CS | 762 | 14.0% |

| 人事 / 採用 / 教育 | 302 | 5.5% |

| マーケティング / 企画 / 広報 | 252 | 4.6% |

| 管理 | 371 | 6.8% |

| 開発 | 388 | 7.1% |

| その他 | 3,108 | 57.0% |

| 合計 | 5,452 | 100.0% |

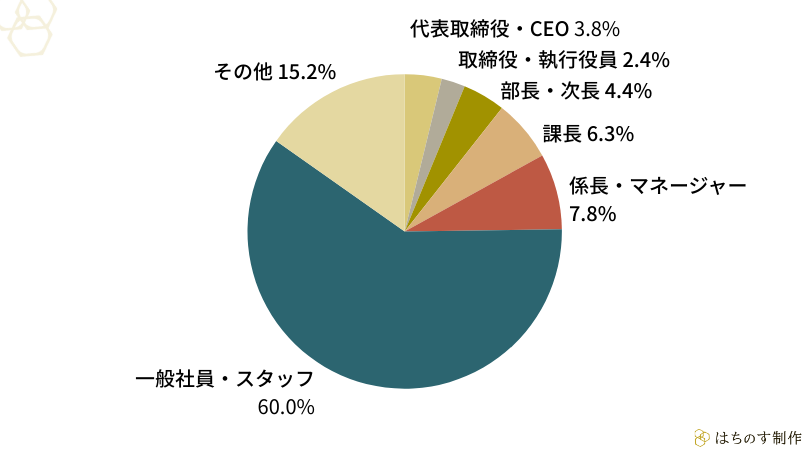

あなたの現在の役職を教えてください

(単数回答、n=547)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 代表取締役・CEO | 207 | 3.8% |

| 取締役・執行役員 | 133 | 2.4% |

| 部長・次長 | 239 | 4.4% |

| 課長 | 346 | 6.3% |

| 係長・マネージャー | 426 | 7.8% |

| 一般社員・スタッフ | 3,271 | 60.0% |

| その他 | 830 | 15.2% |

| 合計 | 5,452 | 100.0% |

調査内容結果

あなたは業務でChatGPTなどの生成AIで「調べもの」をしたことがありますか?

(単数回答、n=5,452)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| はい | 1,867 | 34.2% |

| いいえ | 3,236 | 59.4% |

| 答えられない | 349 | 6.4% |

| 合計 | 5,452 | 100.0% |

調査の結果、「はい」と回答した人は全体の34.2%で、「いいえ」の59.4%を下回りました。

以前、当社では個人向けの調査を11,000人を対象に実施しましたが、生成AIの「調べ物」への使用状況は33.25%(生成AIを知っている×調べ物をしたことがあると言うユーザーの割合)とほぼ似たような数字になりました。

一方で、下記のように役職と企業規模とも一定の相関性がみられることが分かりました。

例えば役職の付かない一般社員の生成AIでの調べ物は「29.0%」にとどまるのに対し、係長以上になると「53.1%」。

課長「66.8%」、部長・次長「67.8%」でした。

また、下表の通り企業規模との一定の相関性が見られました。

画像をタップで拡大

さらに、所属企業の従業員規模によっても、生成AIによる「調べ物」経験の割合には一定の傾向が見られました。

従業員1,000名以上の大企業では47.1%が「はい」と回答しており、全体平均(34.2%)を大きく上回る結果となっています。

300名以上の企業はいずれも4割を超えており、企業規模が大きくなるほど生成AIの調べ物への活用が進んでいる実態がうかがえます。

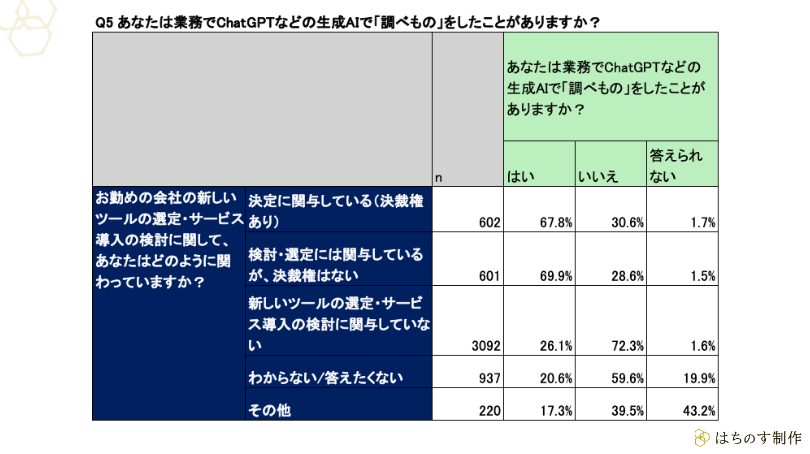

また、以下のように、実際に新しいツールの選定・サービス導入の決裁権を持つ方、関与する方で生成AIで調べ物をしたことがあると回答した方の割合は、それ以外の方と比較して多いことが調査から分かりました。

画像をタップで拡大

新しいツールの決定に関与している人ほど生成AIで調べ物をしたことがある方は多く、B to B商材においては「生成AI」が自社を言及することの重要性が高まっていることが浮き彫りになりました。

この後の調査では、生成AIを使用したことがあり、決裁権を持っている方と、決裁権は持っていないものの、新しいツール・サービスの選定に関与している方550名に対して本調査を実施しました。

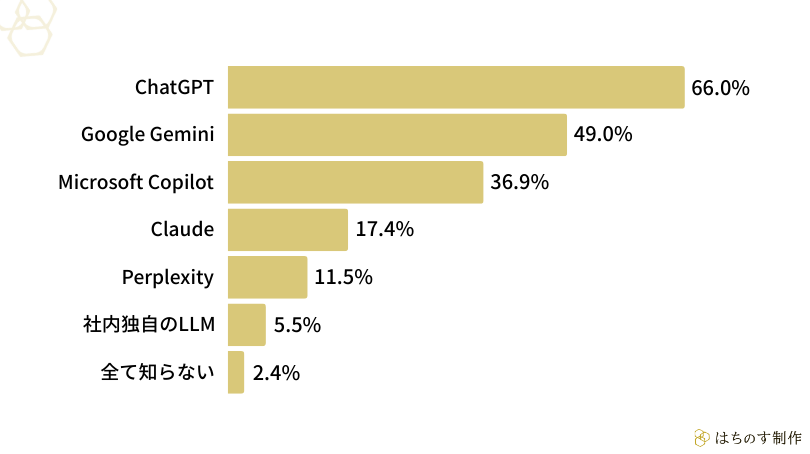

前回の調査で業務中、生成AIで調べものをすることがあると回答いただいた方にお伺いします。業務中、「調べ物」で使用する生成AIを教えてください

(単数回答、n=547)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| ChatGPT | 361 | 66.0% |

| Google Gemini | 268 | 49.0% |

| Microsoft Copilot | 202 | 36.9% |

| Claude | 95 | 17.4% |

| Perplexity | 63 | 11.5% |

| 社内独自のLLM(生成AI) | 30 | 5.5% |

| その他 | 13 | 2.4% |

| 合計 | 547 | 100.0% |

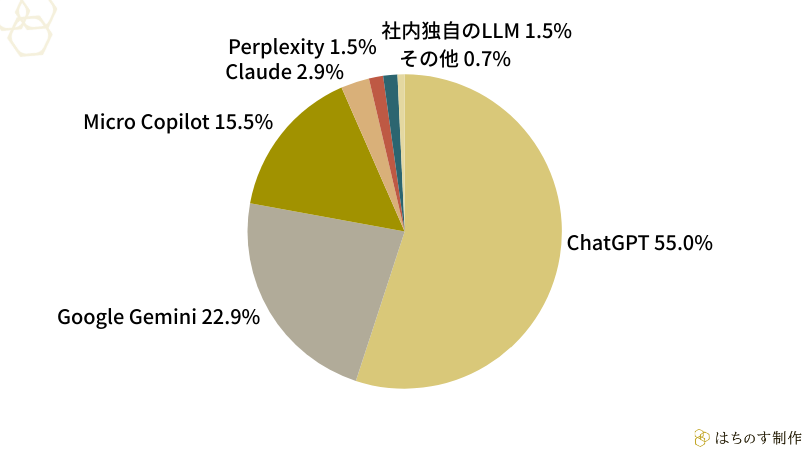

業務で「調べ物」をする際、最もよく使用する生成AIはなんですか?

(単数回答、n=547)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| ChatGPT | 301 | 55.0% |

| Google Gemini | 125 | 22.9% |

| Microsoft Copilot | 85 | 15.5% |

| Claude | 16 | 2.9% |

| Perplexity | 8 | 1.5% |

| 社内独自のLLM(生成AI) | 8 | 1.5% |

| その他 | 4 | 0.7% |

| 合計 | 547 | 100.0% |

業務中に生成AIで「調べ物」をしたことがある人(n=547)に対して使用ツールを尋ねたところ、最も多かったのは「ChatGPT」(66.0%)で、次いで「Google Gemini」(49.0%)、「Microsoft Copilot」(36.9%)が続きました。

また、「最もよく使う生成AI」としてもChatGPTが55.0%で圧倒的な首位となっており、業務利用における第一選択肢として定着していることが分かります。

一方、「社内独自のLLM」を使っている層も5.5%存在しており、企業によっては専用モデルの導入も進みつつある兆しが見られました。

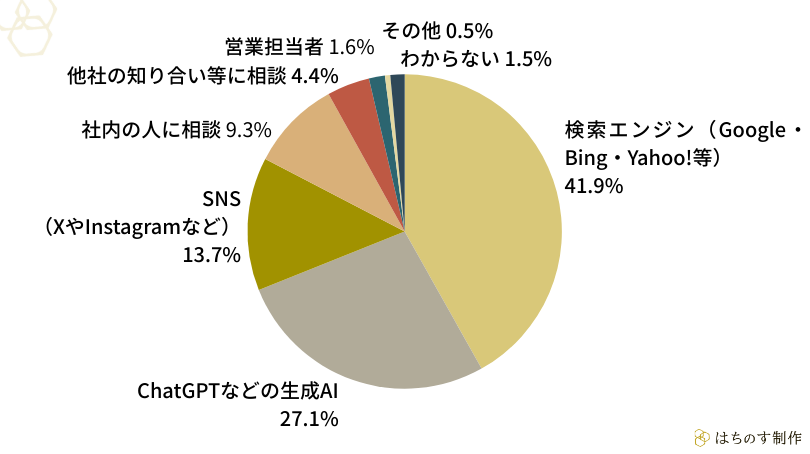

業務で新しいツールやサービスの導入を検討する際、最初に情報を収集する手段はどれですか?

(単数回答、n=547)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 検索エンジン(Google・Bing・Yahoo!等) | 229 | 41.9% |

| ChatGPTなどの生成AI | 148 | 27.1% |

| SNS(XやInstagramなど) | 75 | 13.7% |

| 社内の人に相談 | 51 | 9.3% |

| 他社の知り合い等に相談 | 24 | 4.4% |

| 営業担当者 | 9 | 1.6% |

| その他 | 3 | 0.5% |

| わからない | 8 | 1.5% |

| 合計 | 547 | 100.0% |

新しい業務ツールやサービスの導入を検討する際、最初の情報収集手段として最も多く挙げられたのは「検索エンジン」(41.9%)でした。

依然としてGoogleなどを起点にリサーチを始める傾向は強く、情報網羅性や信頼感が評価されていると考えられます。

一方で、「ChatGPTなどの生成AI」を最初に使うとした回答も27.1%にのぼり、約3割が“生成AIでまず概要を把握する”スタイルを選んでいることが分かります。

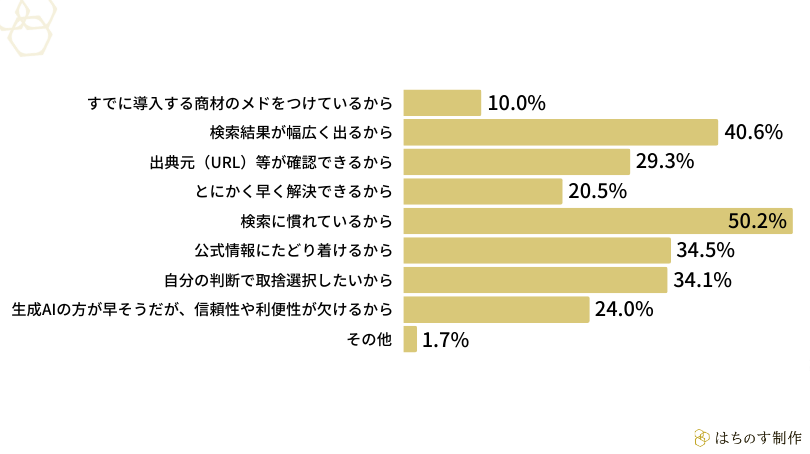

なぜ検索エンジン(Google・Bing・Yahoo!等)で最初に調べますか?当てはまるものを全て選んでください。

(単数回答、n=229)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| すでに導入する商材のメドをつけているから | 23 | 10.0% |

| 検索結果が幅広く出るから | 93 | 40.6% |

| 出典元(URL)等が確認できるから | 67 | 29.3% |

| とにかく早く解決できるから | 47 | 20.5% |

| 検索に慣れているから | 115 | 50.2% |

| 公式情報にたどり着けるから | 79 | 34.5% |

| 自分の判断で取捨選択したいから | 78 | 34.1% |

| 生成AIの方が早そうだが、信頼性や利便性が欠けるから | 55 | 24.0% |

| その他 | 4 | 1.7% |

| 合計 | 229 | 100.0% |

「検索エンジン(Google・Bing・Yahoo!など)」を情報収集の第一歩として選ぶ理由として最も多かったのは、「検索に慣れているから」(50.2%)で、実務における習慣として定着している様子がうかがえます。

そのほかにも、

- 「検索結果が幅広く出るから」(40.6%)

- 「公式情報にたどり着けるから」(34.5%)

- 「出典元(URL)などが確認できるから」(29.3%)

といった“情報の網羅性・信頼性”に関わる理由が上位に並びました。

一方で、「生成AIの方が早そうだが、信頼性や利便性が欠ける」(24.0%)という回答も見られ、現時点では「速さ」よりも「確かさ」への信頼が検索エンジンを支持する背景となっていることが読み取れます。

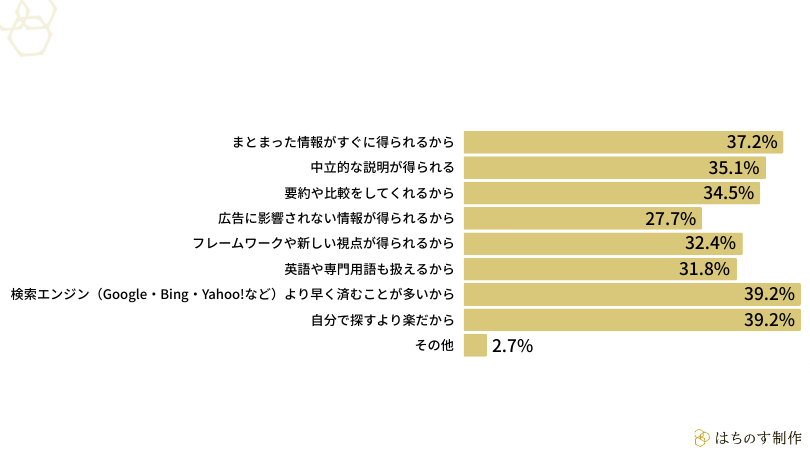

なぜChatGPTやClaudeなどの生成AIで最初に調べますか?当てはまるものを全て回答してください。

(複数回答、n=148)

| 項目 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| まとまった情報がすぐに得られるから | 55 | 37.2% |

| 中立的な説明が得られる | 52 | 35.1% |

| 要約や比較をしてくれるから | 51 | 34.5% |

| 広告に影響されない情報が得られるから | 41 | 27.7% |

| フレームワークや新しい視点が得られるから | 48 | 32.4% |

| 英語や専門用語も扱えるから | 47 | 31.8% |

| 検索エンジン(Google・Bing・Yahoo!など)より早く済むことが多いから | 58 | 39.2% |

| 自分で探すより楽だから | 58 | 39.2% |

| その他 | 4 | 2.7% |

| 合計 | 148 | 100.0% |

検索エンジンよりも先にChatGPTやClaudeなどの生成AIから調べ始める理由として最も多かったのは、「検索より早く済むことが多い」「自分で探すより楽だから」(いずれも39.2%)でした。

これは、「いちいちリンクを開いて確認する」従来型の検索と比べて、“まとまった情報が一気に得られる”というUX上の利便性が評価されていることを示しています。

次いで、

- 「まとまった情報がすぐに得られるから」(37.2%)

- 「中立的な説明が得られるから」(35.1%)

- 「要約や比較をしてくれるから」(34.5%)

といった、生成AIならではの“編集済み・構造化済みの情報”を好む傾向も読み取れます。

また、「フレームワークや新しい視点が得られる」「英語や専門用語も扱える」といった回答も3割前後あり、“参考書よりもアシスタント的に使いたい”ニーズが潜在的に高まっていることが伺えます。

他、調査結果の傾向としては、

- 生成AIの回答をそのまま鵜呑みにする人はごく少数であり、調査対象者の57.0%が検索エンジンで検索し直す、50.3%がSNSでレビューを確認するなど、補完的行動が一般化。

- 生成AIの活用が検討フェーズに影響を与えていることも明らかで、「回答を見て検討対象が増えた/決め手になったことがある」と答えた人は全体の93.0%に上ぼる。

- 一方で、生成AIでは不十分とされる情報も明確であり、特に「企業名や実績(42.6%)」「ネガティブな口コミ(37.8%)」「価格・契約詳細(36.0%)」といった具体的・信頼性を要する情報は別手段で再調査されている実態が浮き彫りになりました。

生成AIが“ファーストステップ”になりつつも、最終判断には他の情報源を重ねる傾向が明らかになりました。

今回の調査から分かる考察

今回の調査を通じて明らかになったのは、生成AIが業務における「第一の情報収集手段」として存在感を増している一方で、そこから生まれる行動やニーズは決して単純ではないという点です。

特に注目すべきは、生成AIによって得た情報だけでは意思決定に至らず、「裏取り」や「具体性の補完」が必須になっているというユーザー行動です。

これは、SEOやオウンドメディア戦略にも大きなインパクトを与えます。

1. 一般的なSEOコンテンツは「AIに拾われる素材」として意味がある

まず前提として、トピッククラスターや網羅性重視のSEOコンテンツは今後も必要です。

なぜなら、ChatGPTやClaudeといったLLMが参照する素材として自社情報が載ること自体が価値を持つからです。

これまでのように「Google検索の上位に出す」だけでなく、「AIの回答に自社が含まれるかどうか」もブランディングの指標となりつつあるのです。

2. しかし、再検索されるのは“具体性”や“実在性”にまつわる情報である

一方で、今回の調査では、生成AIだけでは完結しなかった情報の上位に

- 導入企業の社名・実績(42.6%)

- ネガティブな口コミ(37.8%)

- 価格・料金プランの詳細(36.0%)

といった項目が並びました。

つまり、意思決定の後半フェーズでは「誰が使っているか」「うちに本当に合うか」が強く問われているのです。

これは、“具体性に乏しいSEOコンテンツ”では対応できません。

3. ロングテールSEO × 自社性・独自性のコンテンツが次の軸になる

従来のトピッククラスター型SEOに加えて、今後はロングテール検索で拾われる粒度のコンテンツがより重要になります。

しかも、それは単なるキーワード対策ではなく、

- 自社の強みや差別化ポイント

- 実際の事例やユースケース

- 特定業界・ターゲット向けにカスタマイズされた情報

といった“自社にしか出せない言葉”を内包するコンテンツである必要があります。

4. KPIも「LLMに拾われているか」へと変わっていく

重要なのは、「検索順位」 だけではなく「AIにどれだけ引っかかっているか」「生成AIにおける言及率」という新たなKPIへの移行です。

今後は、

- 「Googleで1位だからこの会社は有名」ではなく、

- 「ChatGPTが教えてくれたからこの会社を知った」

というブランド認知のプロセスが一般化していくでしょう。

また、より詳しい考察としては、下記もご参照ください。

【引用・転載時のクレジット表記について】

本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社はちのす制作(https://hachinosu-seisaku.co.jp/)が実施した調査結果によると……」

【運営サービス】

【会社概要】

- 会社名:株式会社はちのす制作

- URL:https://hachinosu-seisaku.co.jp/

- 本社所在地:〒140-0015

東京都品川区西大井1丁目1−2

Jタワー西大井イーストタワー 2階 品川区立 西大井創業支援センター - 電話番号:050-5050-3124

- 事業内容:

- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ

- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作

- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問 - 設立:2023年8月

【お問い合わせ先】

株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒

電話番号:050-5050-3124

Mail:dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp