【成果直結】コンテンツマーケティング戦略の勘所|“思想”で競合と差をつける実践ノウハウ

コンテンツマーケティング戦略とは、価値ある情報を顧客に継続的に提供することで、潜在顧客や見込み顧客の興味を引き、購買やファン化に繋げる手法のことです。

本記事では、コンテンツマーケティングの基本的な考え方から、具体的な戦略立案、高品質なコンテンツ制作の勘所を実務レベルで役立ていただけるように解説します。

- 思想を軸にコンセプトを設計

まず自社の考え方を明確化し、それを核にした揺るぎないコンセプトを構築する。 - 戦略→高品質コンテンツ→効果測定を継続

コンセプトに沿って戦略を立て、読者の心を掴むコンテンツを制作・配信し、データ分析で改善を回し続ける。 - 差別化と長期の成長を実現

このプロセスを粘り強く実践することで競合との差を広げ、未来の優良顧客を創造しビジネスを飛躍させる。

詳細は「“量より思想”ドリブンのコンテンツマーケティングで未来の顧客を創造し、ビジネスを飛躍させよう」をご覧ください。

- 「定性面」「定量面」の目的を設定

- 自社の強みをまとめる

- 顧客像を固める

- 競合他社の調査(USPの決定)

- 共通項からコンセプトを導き出す

詳細は「成果を最大化するコンセプト設計5ステップの方法」をご覧ください。

- 明確な目標(KGI・KPI)設定と現状分析で成功の土台を築く

- ターゲット顧客(ペルソナ)を詳細に設計し、ニーズを深掘りする

- カスタマージャーニーマップを作成し、顧客接点を可視化する

- 効果的なキーワード戦略と魅力的なコンテンツテーマを選定する

- コンテンツカレンダーを作成し、計画的な運用とリソース配分を行う

- コンテンツ制作体制の構築(内製と外注、それぞれのメリット・デメリット)

- 効果測定と改善(PDCAサイクル)の仕組みを導入し、継続的に成果を高める

詳細は「実践!コンテンツマーケティング戦略の立て方【7つのステップで徹底解説】」をご覧ください。

- キーワードによっては「3,000文字」で十分│専門性と網羅性のバランス戦略

- 読者の離脱を防ぐ!弊社実践の「結論ファースト」な構成作成術とは

- 言葉だけでは伝わらない!理解を深める「画像・図解」の効果的な活用法

- 「見ただけでその会社と分かる」ブランド統一の技術(カラー・フォント・トンマナ)

- 主要コンテンツ種類と特徴(ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例紹介など)

- 効果的なコンテンツ配信チャネルの選び方(オウンドメディア、SNS、メールマガジン)

詳細は「読了率UP&記憶に残る!高品質コンテンツ制作・配信の秘訣」をご覧ください。

- 設定すべき主要KPI(重要業績評価指標)とその具体的な計測方法

- Google Analyticsを活用したデータ分析の基本と見るべきポイント

- A/Bテストなどを活用した継続的なコンテンツ改善・最適化の手法

- 定期的なコンテンツ監査やリライト(更新)の重要性と進め方

詳細は「コンテンツマーケティングの効果測定と改善で成果を持続させる方法」をご覧ください。

コンテンツマーケティングとは?基本と成功に不可欠な本質を再確認

コンテンツマーケティングとは、価値ある情報(コンテンツ)を提供することで潜在顧客や見込み顧客の興味を引き、信頼関係を築きながら、最終的に購買やファン化へとつなげるマーケティング手法です。

現代の消費者は広告よりも、自らの課題に応えてくれる情報を重視します。

そのため、企業は顧客の視点に立ったコンテンツを届けることで、「選ばれる理由」を築いていく必要があります。

このようなアプローチは、結果的に見込み顧客の獲得、ブランドへの信頼構築、ロイヤルティ向上などにつながります。

なお、似たような言葉に「コンテンツSEO」があります。

コンテンツSEOは検索エンジンからの集客を目的としており、コンテンツマーケティングの一部となります。

コンテンツマーケティングでは読んでもらうためのコンセプト設計が必要

情報が溢れる現代において、ただありふれたコンテンツを発信するだけでは読者の心に響きません。

他社との違いを明確にし、自社の考え方をコンテンツに打ち出すことが、コンテンツマーケティングの成功の鍵となります。

これを正しく理解をしてもらうためには、コンセプト設計が欠かせません。

コンセプトが明確であれば、発信する情報に一貫性が生まれ、読者はそのメディアならではの価値を感じ取りやすくなります。

結果として、読者のエンゲージメントが高まり、長期的なファン育成へと繋がるのです

また、コンセプトを目で見て分かるように伝えることも重要です。

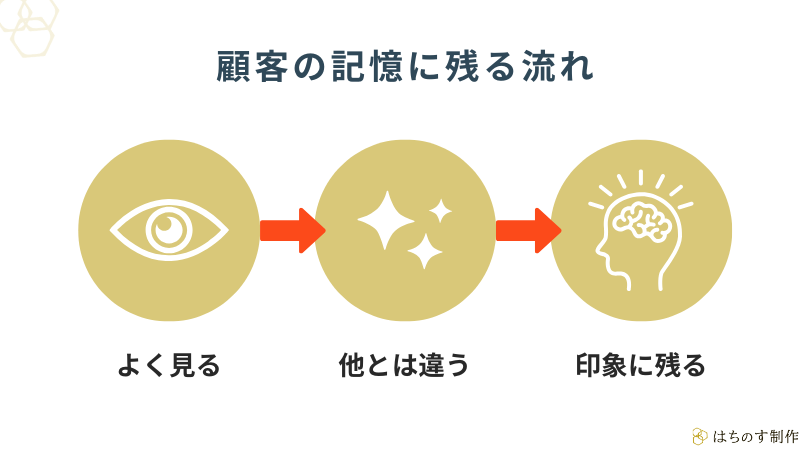

弊社では下記のフローでコンテンツマーケティングは少しずつ顧客の記憶に残るのだと考えます。

- 「よく見る」

- 「他とは違う」

- 「印象に残る」

このため、このコンテンツはおそらく「〇〇会社さん」だろうと分かるような、視覚的な仕掛けも必須だと理解をしておきましょう。

詳しくは、BtoBオウンドメディアにおけるコンセプト設計の重要性を解説したこちらの記事もご覧ください。

成果を最大化するコンセプト設計5ステップの方法

弊社では、以下の5つのステップでオウンドメディアのコンセプトを明確化し、成果の最大化を目指しています。

- 「定性面」「定量面」の目的を設定:

メディアを通じて何を達成したいのか、読者にどんな価値を提供したいのか(定性)、具体的な数値目標(定量)を明確にする - 自社の強みをまとめる:

競合にはない、自社ならではの専門性やノウハウ、価値観を洗い出す - 顧客像を固める:

誰に情報を届けたいのか、ターゲット顧客の具体的な人物像(ペルソナ)を設定し、そのニーズや課題を深く理解する - 競合他社の調査(USPの決定):

競合メディアの動向を分析し、自社が提供できる独自の価値(USP:Unique Selling Proposition)を見つけ出す - 共通項からコンセプトを導き出す:

上記の要素を統合し、メディアの核となる「一言で伝わるコンセプト」を策定する

このステップを踏むことで、ターゲット顧客に深く刺さり、かつ、自社の強みを最大限に活かせる、独自性の高いメディアコンセプトを構築できます。

より詳細なコンセプト設計方法については、こちらの記事で解説しています。

実践!コンテンツマーケティング戦略の立て方【7つのステップで徹底解説】

実践的なコンテンツマーケティング戦略の立て方として、以下の7つのステップを解説します。

- 明確な目標(KGI・KPI)設定と現状分析で成功の土台を築く

- ターゲット顧客(ペルソナ)を詳細に設計し、ニーズを深掘りする

- カスタマージャーニーマップを作成し、顧客接点を可視化する

- 効果的なキーワード戦略と魅力的なコンテンツテーマを選定する

- コンテンツカレンダーを作成し、計画的な運用とリソース配分を行う

- コンテンツ制作体制の構築(内製と外注、それぞれのメリット・デメリット)

- 効果測定と改善(PDCAサイクル)の仕組みを導入し、継続的に成果を高める

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、闇雲にコンテンツを作るのではなく、しっかりとした戦略を立てることが不可欠です。

ここでは、具体的な7つのステップに沿って、実践的な戦略立案の方法を徹底解説します。

ステップ1:明確な目標(KGI・KPI)設定と現状分析で成功の土台を築く

まず、コンテンツマーケティングを通じて何を達成したいのか、最終的なゴール(KGI:重要目標達成指標)を明確に設定します。

例えば、「半年後に売上を10%向上させる」「新規リード獲得数を月50件にする」などです。

次に、KGI達成のための中間指標となるKPI(重要業績評価指標)を設定します。

Webウェブサイトのトラフィック数、コンバージョン率、リード獲得単価などがKPIの例です。

併せて、自社の現状(強み・弱み、競合状況、市場環境など)を客観的に分析し、課題を特定することが、戦略の方向性を定める上で重要になります。

ステップ2:ターゲット顧客(ペルソナ)を詳細に設計し、ニーズを深掘りする

誰にコンテンツを届けたいのか、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に設定します。

年齢、性別、職業、役職といったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、興味関心、ライフスタイル、抱えている課題や悩みといったサイコグラフィック情報まで詳細に描き出すことで、ペルソナが考えやすくなります。

ペルソナを明確にすることで、どのような情報が求められているのか、どのような言葉遣いが響くのかといったインサイトを発見しやすくなり、より顧客に寄り添ったコンテンツ作成が可能になります。

ステップ3:カスタマージャーニーマップを作成し、顧客接点を可視化する

ペルソナが商品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入・利用に至るまでの一連の行動プロセス(カスタマージャーニー)を可視化します。

各段階でペルソナがどのような情報を求め、どのような感情を抱き、どのようなチャネルで接点を持つのかを具体的に描き出します。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客の購買プロセス全体を俯瞰的に捉え、各タッチポイントで最適なコンテンツを提供するための戦略を立てることができます。

ステップ4:効果的なキーワード戦略と魅力的なコンテンツテーマを選定する

ペルソナが情報収集の際にどのようなキーワードで検索するかを調査し、SEOで上位表示を狙うべきキーワードを選定します。

検索ボリュームだけでなく、検索意図(ユーザーがそのキーワードで検索する目的)を深く理解し、ペルソナの課題解決に繋がるキーワードを選ぶことが重要です。

特に、具体的なニーズを持つユーザーにリーチしやすいロングテールキーワードの活用も検討しましょう。

選定したキーワードとペルソナのニーズ、カスタマージャーニーの各段階を掛け合わせ、具体的で魅力的なコンテンツテーマをリストアップしていきます。

キーワード選定や検索意図についての詳細は以下の記事をご覧ください。

ステップ5:コンテンツカレンダーを作成し、計画的な運用とリソース配分を行う

決定したコンテンツテーマを、いつ、誰が、どのような形式で作成し、どのチャネルで配信するのかを具体的に計画し、コンテンツカレンダーに落とし込みます。

コンテンツカレンダーを作成することで、計画的かつ継続的なコンテンツ配信が可能になり、リソース(人員、予算、時間)の適切な配分や進捗管理も容易になります。

祝祭日や業界イベントなども考慮に入れ、タイムリーな情報発信を心がけましょう。

ステップ6:コンテンツ制作体制の構築

高品質なコンテンツを継続的に制作・配信するための体制を構築します。

内製化するか、外部の専門業者に委託(外注)するかは、自社のリソース、予算、求める専門性などを考慮して決定します。

ライターや編集者、デザイナーなど、必要な役割を明確にし、最適なチームを編成しましょう。

なお、コンテンツ制作についての詳細は以下の記事をご覧ください。

ステップ7:効果測定と改善(PDCAサイクル)の仕組みを導入し、継続的に成果を高める

コンテンツを公開したら終わりではありません。

設定したKPIを定期的に測定し、効果を検証します。

アクセス数、滞在時間、直帰率、コンバージョン率などのデータを分析し、何が上手くいっていて、何が問題なのかを把握します。

そして、分析結果に基づいて改善策を立案し(Plan)、実行(Do)、再度効果を検証(Check)、さらなる改善(Action)へと繋げるPDCAサイクルを回し続けることが、コンテンツマーケティングの成果を継続的に高めるために不可欠です。

読了率UP&記憶に残る!高品質コンテンツ制作・配信の秘訣

読了率をUPさせ記憶に残り、高品質なコンテンツ制作・配信を行う秘訣として、以下の6つのポイントを解説します。

- キーワードによっては「3,000文字」で十分│専門性と網羅性のバランス戦略

- 読者の離脱を防ぐ!弊社実践の「結論ファースト」な構成作成術とは

- 言葉だけでは伝わらない!理解を深める「画像・図解」の効果的な活用法

- 「見ただけでその会社と分かる」ブランド統一の技術(カラー・フォント・トンマナ)

- 主要コンテンツ種類と特徴(ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例紹介など)

- 効果的なコンテンツ配信チャネルの選び方(オウンドメディア、SNS、メールマガジン)

戦略を立てたら、次は読者の心を掴み、記憶に残る高品質なコンテンツを制作・配信することが重要です。

ここでは、弊社が実践する読了率向上の秘訣や、ブランドイメージを効果的に伝えるためのポイントを含め解説します。

1.キーワードによっては「3,000文字〜4,000文字」で十分│専門性と網羅性のバランス戦略

弊社では、コンテンツ制作において上位表示を狙うキーワードによっては「3,000~4,000文字」という文字数を目安にしています。

これは、SEOにおける網羅性を意識しすぎると情報過多になり、読者の離脱を招く可能性があるためです。

もちろん、キーワードやテーマによってはより多くの文字数が必要な場合もありますが、重要なのは文字数そのものではなく、読者の検索意図に対して的確かつ簡潔に答えを提供することです。

専門性の高い情報を分かりやすく伝え、必要な情報を過不足なく盛り込むバランス感覚が求められます。

無駄な情報を削ぎ落とし、読者が本当に知りたい情報に集中できるコンテンツを目指しましょう。

2.読者の離脱を防ぐ!弊社実践の「結論ファースト」な構成作成術とは

読者は常に急いでいます。すぐに答えを知りたいのです。

そのため、弊社では「結論ファースト」な構成を徹底しています。

記事の冒頭や各見出しの最初に結論を提示することで、読者は「この記事は自分の求める情報を提供してくれそうだ」と瞬時に判断でき、続きを読むモチベーションが高まります。

例えば、「〇〇とは?」という見出しではなく、「〇〇とは△△のことです」と具体的に示すことで、読者の疑問に直接的に応えます。

目の前の疑問が解決されることで、読者はさらに先に読んでみたい(より良い情報はないか)と考え、視野が広がるようになるのです。

このアプローチは、読者の離脱を防ぎ、記事全体の読了率向上やエンゲージメントにも大きく貢献します。

3.言葉だけでは伝わらない!理解を深める「画像・図解」の効果的な活用法

文字情報だけでは伝えきれない複雑な内容やデータも、画像や図解、インフォグラフィックなどを効果的に活用することで、読者の理解を格段に深めることができます。

視覚的な情報は、文章よりも直感的に内容を把握しやすく、記憶にも残りやすいというメリットがあります。

例えば、プロセスの流れを図解で示したり、比較データを表でまとめたり、重要なポイントをイラストで強調したりすることで、コンテンツの分かりやすさと魅力が向上します。

ただし、単に画像を挿入するだけでなく、コンテンツの内容と関連性が高く、読者の理解を助ける質の高い画像を選ぶことが重要です。

4.「見ただけでその会社と分かる」ブランド統一の技術(カラー・フォント・トンマナ)

コンテンツを通じて、一貫したブランドイメージを伝えることも重要です。

弊社では、ブランドカラー、フォント、画像のトーン&マナー(トンマナ)などを事前に定義し、全てのコンテンツで統一感を持たせることを推奨しています。

これにより、読者はどのコンテンツに触れても「これは〇〇社の情報だ」と無意識のうちに認識できるようになります。

例えば、特定の色使いやフォントスタイル、写真の雰囲気などを統一することで、視覚的なアイデンティティを確立し、ブランドの認知度向上や信頼感の醸成に繋がります。

「見ただけでその会社と分かる」状態を作り出すことが、長期的なブランド構築において非常に効果的です。

5.主要コンテンツ種類と特徴(ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例紹介など)

コンテンツマーケティングで活用できるコンテンツの種類は多岐にわたります。

それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

- ブログ記事:

SEOに強く、潜在顧客への情報提供や専門知識の発信に適しています。 - 動画:

視覚と聴覚に訴えかけ、複雑な情報も分かりやすく伝えられます。

製品デモや顧客インタビューなどに効果的です。 - ホワイトペーパー:

専門的な調査結果やノウハウをまとめた資料で、リード獲得に繋げやすいコンテンツです。 - 事例紹介:

実際に製品やサービスを導入して成功した顧客の事例を紹介することで、信頼性や説得力を高めます。

その他にも、インフォグラフィック、eBook、ウェビナー、ポッドキャストなど、様々な形式があります。

6.効果的なコンテンツ配信チャネルの選び方(オウンドメディア、SNS、メールマガジン)

制作したコンテンツをターゲット顧客に届けるためには、適切な配信チャネルを選ぶ必要があります。

- オウンドメディア(自社ブログやWebサイト):

情報の蓄積が可能で、SEOによる集客の基盤となります。

ブランドの世界観を自由に表現できます。 - SNS(X、Facebook、Instagramなど):

情報の拡散力が高く、顧客との双方向コミュニケーションに適しています。

ターゲット層に合わせたプラットフォーム選びが重要です。 - メールマガジン:

既存顧客や見込み顧客に対して、パーソナライズされた情報を定期的に届け、関係性を深めるのに有効です。

これらのチャネルを組み合わせ、それぞれの特性を活かした配信戦略を立てることで、コンテンツのリーチを最大化できます。

コンテンツマーケティング成功事例:BtoC・BtoBから学ぶ勝てる戦略のヒント

コンテンツマーケティングの成功事例として、BtoCおよびBtoBのケースから勝てる戦略のヒントを学ぶため、以下の構成で解説します。

- 【BtoC編】顧客との絆を深め、ファンを育成するコンテンツ事例3選

- 【BtoB編】専門知識で信頼を築き、質の高いリードを獲得するコンテンツ事例3選

- 国内外の成功事例から学ぶべき7つの共通点と自社戦略への活かし方

理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことは非常に有益です。

ここでは、BtoCとBtoBの代表的なコンテンツマーケティング成功事例を挙げ、その戦略や成功のポイントを探ります。

【BtoC編】顧客との絆を深め、ファンを育成するコンテンツ事例3選

BtoCビジネスにおいては、顧客との感情的な繋がりを構築し、長期的なファンを育成することが重要です。

事例1:北欧、暮らしの道具店 – 共感とライフスタイル提案で熱狂的ファンを創出

ECサイト「北欧、暮らしの道具店」は、単に商品を販売するだけでなく、北欧の温かいライフスタイルを提案する読み物コンテンツや動画を豊富に提供しています。

日常の小さな幸せや共感を呼ぶストーリーテリングを通じて、読者との間に深い精神的な繋がりを築き、熱心なファンコミュニティを形成することに成功しています。

SEOに偏重せず、読者の心に響くコンテンツを追求する姿勢が特徴です。

「北欧、暮らしの道具店」YouTubeチャンネル、登録者数100万人を突破しました。

— 北欧、暮らしの道具店 (@hokuoh_kurashi) May 26, 2025

登録者数100万人というひとつの区切りを迎えた、「北欧、暮らしの道具店」のYouTubeチャンネル。これからも暮らしのさまざまなシーンを思い浮かべながら、私たちらしい動画をお届けしてまいります。… pic.twitter.com/6KpVO7dAxD

事例2:株式会社土屋鞄製造所 – 職人技とストーリーテリングでブランドの世界観を構築

高品質な革製品で知られる土屋鞄製造所は、製品の背景にある職人の想いや技術、愛用者のストーリーなどを丁寧に伝えるコンテンツを通じて、ブランドの持つ独特の世界観を構築しています。

製品そのものの魅力だけでなく、作り手の情熱や製品に関わる人々の物語を発信することで、顧客のブランドへの愛着を深め、長期的な関係構築に繋げています。

事例3:ライオン株式会社(Lidea)- 信頼性の高い情報と知的好奇心を刺激する多様なコンテンツ

生活用品メーカーのライオンが運営するオウンドメディア「Lidea」は、科学的根拠に基づいた信頼性の高い情報や、日々の暮らしに役立つライフハック、専門家の知見などを多様な形式で提供しています。

ユーザーの課題解決に直接役立つ情報だけでなく、知的好奇心を刺激するコンテンツを通じて、幅広い層のユーザーとの接点を増やし、エンゲージメントを高めています。

明日は #水分補給の日🚰

— ライオン Lidea – リディア – (@lidea_lion) May 14, 2025

今年も子どもの #熱中症 対策にも役立つコチラをおすすめします💁

小児科医・森戸やすみ先生@jasminjoyにお話を伺った人気記事から🦁

この先の季節に役立つ情報が満載👍

ご家族みなさんでご活用ください😉#これだけは毎年お伝えしたいシリーズ📢https://t.co/grG2XAbUMm https://t.co/j7piq0W6SL

【BtoB編】専門知識で信頼を築き、質の高いリードを獲得するコンテンツ事例3選

BtoBビジネスでは、専門的な知識やノウハウを提供することで企業の信頼性を高め、質の高いリード(見込み顧客)を獲得することが重視されます。

事例1:HubSpot – インバウンドマーケティングの実践と豊富な学習リソースで業界をリード

マーケティングオートメーションツールを提供するHubSpotは、自社が提唱する「インバウンドマーケティング」の概念を広めるため、ブログ記事、eBook、ウェビナー、無料ツールなど、膨大な量の学習リソースを提供しています。

これらの価値あるコンテンツを通じて見込み客を惹きつけ、自社製品への興味関心を高め、業界のオピニオンリーダーとしての地位を確立しています。

いくらリードを獲得しても商談化しない?適切なタイミングで適切なリードにアプローチできる機能が ✨たったひとつ✨ のプラットフォームにすべて入っています。

— HubSpot Japan (@HubSpotJapan) December 23, 2024

使いやすさ、即効性、オールインワン。

だからこそ、私たちには使う理由がある。 pic.twitter.com/xcwe3XDOZk

事例2:株式会社才流 – BtoBマーケティングの体系化されたノウハウ発信で専門家としての地位を確立

BtoBマーケティングコンサルティングを手掛ける才流は、オウンドメディアやホワイトペーパー、セミナーを通じて、自社が持つBtoBマーケティングに関する専門的なノウハウや方法論を惜しみなく発信しています。

具体的で実践的な情報を提供することで、ターゲット企業からの信頼を獲得し、「BtoBマーケティングの専門家」としての確固たるポジションを築いています。

新規事業のソリューション検証におけるポイントをまとめた記事を公開しました。

— 栗原 康太 | 才流(サイル) (@kotakurihara) May 26, 2025

現場でお客様からよくいただく質問への回答も、よくある質問(FAQ)として掲載しています。https://t.co/f6TT12ao8G

事例3:ferret One – 顧客ニーズを捉えた高品質なホワイトペーパーでリード獲得を最大化

BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」を提供する株式会社ベーシックは、マーケティング担当者が抱える具体的な課題やニーズに応える高品質なホワイトペーパーを多数制作・公開しています。

これらのホワイトペーパーは、リード獲得のための強力なマグネットとして機能し、見込み顧客の情報を効率的に収集。

その後のナーチャリング(顧客育成)へと繋げています。

🚩ferretからのお知らせです

— BtoBマーケするならferret(フェレット) (@ferret_One_) May 21, 2025

\🔍調査レポート第2弾/

“PV重視”では成果が出ない?ROIを左右するSEO設計の実態とは。BtoBマーケ担当者330名への調査レポートを公開 https://t.co/lygfrDpfAB @PRTIMES_JPより pic.twitter.com/ChSRyrE2xa

国内外の成功事例から学ぶべき7つの共通点と自社戦略への活かし方

これらの成功事例には、いくつかの共通点が見られます。

- 明確なターゲット設定:

誰に情報を届けたいのかが明確 - 顧客ニーズの深い理解:

ターゲット顧客が本当に求めている情報を提供 - 独自性の高いコンテンツ:

他社にはない独自の視点や価値を提供 - 多様なコンテンツ形式の活用:

記事、動画、インフォグラフィックなど、情報を効果的に伝えるための形式を工夫 - 継続的な情報発信:

定期的にコンテンツを更新し、顧客との関係を維持 - 効果測定と改善:

データに基づいて効果を検証し、常に改善を繰り返す - 顧客との信頼関係構築:

売り込みではなく、役立つ情報提供を通じて信頼を獲得

これらの共通点を参考に、自社の強みやターゲット顧客に合わせて戦略をカスタマイズし、独自の成功パターンを築いていきましょう。

コンテンツマーケティングの効果測定と改善で成果を持続させる方法

コンテンツマーケティングの効果測定と改善により成果を持続させる方法として、以下の4つのポイントを解説します。

- 設定すべき主要KPI(重要業績評価指標)とその具体的な計測方法

- Google Analyticsを活用したデータ分析の基本と見るべきポイント

- A/Bテストなどを活用した継続的なコンテンツ改善・最適化の手法

- 定期的なコンテンツ監査やリライト(更新)の重要性と進め方

コンテンツマーケティングは、一度戦略を立ててコンテンツを公開すれば終わり、というものではありません。

成果を持続させ、さらに向上させていくためには、定期的な効果測定とそれに基づく改善活動が不可欠です。

1.設定すべき主要KPI(重要業績評価指標)とその具体的な計測方法

コンテンツマーケティングの成果を測るためには、目的に応じた適切なKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。

代表的なKPIとしては、以下のようなものが挙げられます。

- Webサイトトラフィック関連:

ページビュー数、ユニークユーザー数、セッション数、流入チャネル別トラフィック - エンゲージメント関連:

平均ページ滞在時間、直帰率、読了率、ソーシャルメディアでのシェア数・コメント数 - リード獲得関連:

コンバージョン数(資料請求、問い合わせ、メルマガ登録など)、コンバージョン率(CVR)、リード獲得単価(CPL) - 売上貢献関連:

売上額、顧客獲得単価(CAC)、投資対効果(ROI)

これらのKPIは、Google Analytics 4などのアクセス解析ツールを用いて計測します。

2.Google Analytics 4を活用したデータ分析の基本と見るべきポイント

Google Analytics 4(GA4)は、コンテンツマーケティングの成果を把握するうえで欠かせない分析ツールです。

以下のポイントを押さえておきましょう。

- 流入経路の把握:

「ユーザー獲得」「トラフィック獲得」レポートで、ユーザーがどのチャネルから来ているか(例:検索、SNS、広告など)を確認。 - 人気コンテンツと滞在状況の確認:

「ページとスクリーン」レポートで、よく閲覧されているページや、エンゲージメント時間・エンゲージメント率をチェック。 - 目標行動(キーイベント)の計測:

資料請求やお問い合わせなど、あらかじめ設定したキーイベントの実行回数を「イベント」レポートや各レポート上で確認。 - 改善に向けた分析:

コンテンツごとのパフォーマンスやユーザー行動を定期的に分析し、改善のヒントを得る。

3.A/Bテストなどを活用した継続的なコンテンツ改善・最適化の手法

データ分析で課題が見つかったら、改善策を試し、効果を検証して最適化していく必要があります。

以下がその基本ステップです。

- 改善対象を特定:

例:読了率が低いページで、見出し・導入文・構成・CTAなどを見直す。 - A/Bテストを実施:

異なるパターン(例:Aパターン=現在のCTA、Bパターン=改善後のCTA)を用意し、成果を比較。 - 成果の分析:

どちらがより高いエンゲージメントやコンバージョンを生んだか、データで確認。 - 継続的な改善:

仮説 → 実行 → 検証 → 改善のサイクルを繰り返す。

4.定期的なコンテンツ監査やリライト(更新)の重要性と進め方

公開済みのコンテンツも、時間が経つにつれて情報が古くなったり、検索エンジンの評価が変化したりすることがあります。

そのため、定期的なコンテンツ監査を実施し、パフォーマンスの低い記事や情報が陳腐化した記事を見つけ出し、リライト(書き直し)や情報のアップデートを行うことが重要です。

コンテンツ監査では、各記事のPV数、CVR、検索順位などをチェックし、改善が必要な記事を特定します。

リライトの際には、最新情報への更新、キーワードの見直し、構成の改善、新たな情報の追加などを行い、コンテンツの質と鮮度を高めることで、SEO効果の維持・向上を目指します。

失敗しない!信頼できるコンテンツマーケティング支援会社の選び方と比較ポイント

コンテンツマーケティングは、短期で成果が出る施策ではなく、長期戦です。

だからこそ、信頼できる支援会社と「継続的な伴走関係」を築けるかどうかが成功のカギになります。

このためには下記の3点を明確にして制作会社を選ぶことをおすすめします。

- 目的と予算を明確にする

- 実績と専門性を確認する

- 提案力・対応力・レポート体制を比べる

ステップ1:目的と予算を明確にする

- 例:「SEO集客を強化したい」「資料請求数を増やしたい」など、目的を具体化する

- 予算の上限も決めておくと、提案の質や現実性を見極めやすくなる

ステップ2:実績と専門性を確認する

- 自社と似た業界・課題の事例があるかを見る

- BtoB/BtoC、業界特化型かどうかなど、専門性のマッチ度をチェック

ステップ3:提案力・対応力・レポート体制を比べる

- 具体性のある提案か、数値根拠があるかを比較

- 担当者とのやりとりの相性も見ておく

- 定例レポートの内容・頻度・分析の深さも重要な判断材料

コンテンツマーケティングは短期で成果が出るものではなく、長期的な信頼構築が前提となる取り組みです。

だからこそ、選ぶべきは「実行力」だけでなく、「寄り添い力」のある会社です。

合わせてSEOももちろん重要ですが、自社の考え方に寄り添い、オリジナリティを出してくれる会社を選定し、長く付き合うことをおすすめします。

AIにコンテンツの制作を任せられるようになった時代において、人間に任せる価値があるのは「長期記憶」と「定性的な判断」です。

このためには、担当者と同じ目線に立ち、提案をしてくれる会社を選ぶ必要があります。

“量より思想”ドリブンのコンテンツマーケティングで未来の顧客を創造し、ビジネスを飛躍させよう

コンテンツマーケティングは、単に情報を発信するだけの短期的な施策ではありません。

顧客にとって本当に価値のある情報を提供し続け、深い信頼関係を築き上げることで、長期的なビジネス成長を実現する戦略です。

本記事で解説したように、成功のためにはまず、自社の「考え方」を明確にし、それを軸とした揺るぎないコンセプトを設計することが不可欠です。

そして、そのコンセプトに基づいて具体的な戦略を立て、読者の心を掴む高品質なコンテンツを制作・配信し、効果測定と改善を繰り返していく。

この一連のプロセスを粘り強く実践することで、競合との差別化を図り、未来の優良顧客を創造し、あなたのビジネスを新たなステージへと飛躍させることができるでしょう。