その資料、逆効果かも? データ(エビデンス)の「質」が生む、顧客との深刻なギャップ

BtoBビジネスの現場において、「営業資料」や「提案資料」、そして見込み顧客との最初の接点となる「ホワイトペーパー」は、自社のソリューションの価値を伝え、顧客との信頼関係を築くための最も重要なツールです。

多くのビジネスパーソンが、これらの資料に「説得力」を持たせるため、市場データや統計、アンケート結果などの「エビデンス(客観的根拠)」を盛り込むことの重要性を理解しています。

しかし、あなたが「良かれ」と思ってその資料に入れたグラフや数字、それは本当に顧客に「信頼」されているでしょうか?

むしろ、そのデータが原因で、顧客の信頼を損ね、ビジネスチャンスを逃しているとしたら…?

今回、私たちは「資料の作り手(営業・マーケティング担当者)」と「資料の受け手(サービス導入の決裁・関与者)」の双方に対し、各種資料におけるエビデンスの活用実態と意識について調査を実施しました。

その結果、提案者が抱える「課題」と、受け手が感じる「不信感」との間には、非常に深刻な「認識のギャップ」が存在することが明らかになりました。

この記事では、調査結果(実データ)に基づき、多くの企業が見落としがちなエビデンスの「質」をめぐる深刻なギャップについて、具体的な数値と共に考察します。

▼実施した調査結果の詳細

| ・マーケ担当者の95.1%が「エビデンス活用で成果向上を実感」。一方で最大の課題は「更新リソースの不足」(42.0%) ・営業担当者の課題、1位は「顧客に合うデータがない」。エビデンス活用で「受注率」向上を実感するも、半数以上が「効果測定」に課題 ・決裁者の98.4%が「根拠なし」の営業資料にネガティブな印象。決裁者の信頼を失う“逆効果”なデータとは? |

▼関連連載記事

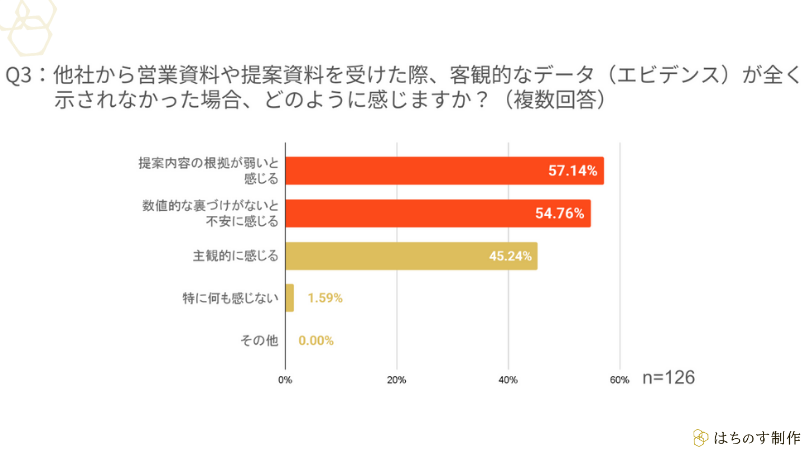

エビデンスが「無い」資料は、どう見られているか?

本題に入る前に、まず「エビデンス(客観的データ)が全く示されなかった場合」、顧客はどのように感じるのかを見てみましょう。

資料の「受け手(決裁関与者)」に対し、客観的なデータが全く示されなかった場合の印象を聞いたところ(N=126、複数回答)、衝撃的な結果が明らかになりました。

「提案内容の根拠が弱いと感じる」が 57.1%(72票)で最多。 次いで「数値的な裏づけがないと不安に感じる」が 54.8%(69票)、「主観的に感じる」が 45.2%(57票) と続きます。

一方で、「特に何も感じない」と回答した人はわずか 1.59% でした 。

元々本調査の「受け手(決裁関与者)」は、スクリーニング調査で、特に調査データをよく見る方のみに絞ったわけではありません。

この結果が示すのは、現代のBtoBビジネスにおいて、客観的なエビデンスは「あればプラス(加点)」になる以上に、「無いとマイナス(減点)」になる、「あって当然の前提条件(衛生要因)」となりつつある、という事実です。

データが無いだけで、あなたの提案は「根拠が弱く、主観的」というレッテルを貼られ、顧客の「検討の土俵」から静かに外されているかもしれません。

提案者(作り手)と受け手(顧客)の「深刻なギャップ」

「エビデンスは重要だ」ということは、多くのビジネスパーソンが理解しています。 問題は、その「質」です。

今回の調査で最も浮き彫りになったのは、「作り手は『リソース(量・手間)』に悩み、受け手は『信頼性(質)』に不満を感じている」という、致命的なすれ違いでした。

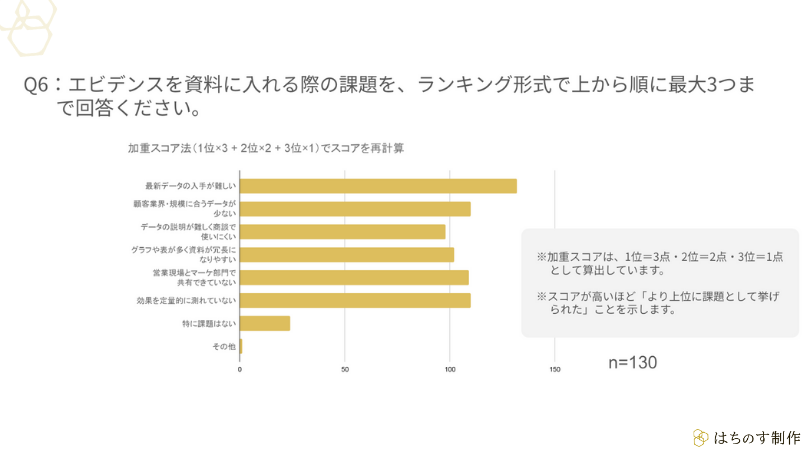

提案者(作り手)の悩み:「リソースが足りない」という現実

まず、資料を作成する「作り手」(営業・マーケティング担当者)が、エビデンス活用にどのような課題を抱えているのでしょうか。

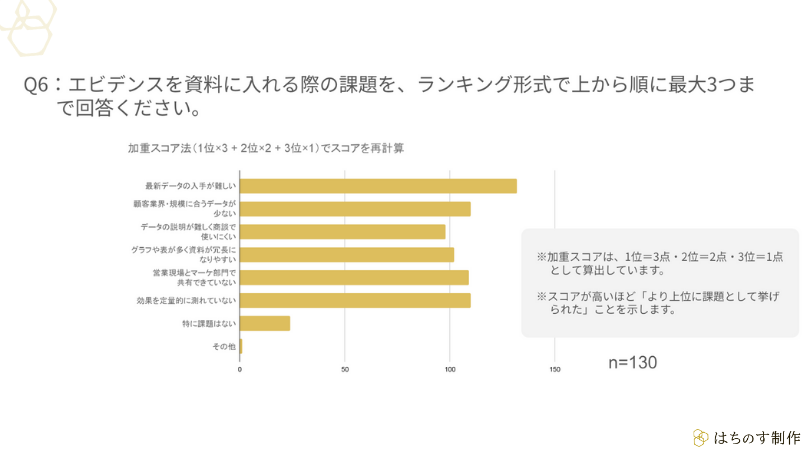

営業担当者(N=130、複数回答)の課題の第1位は、「最新データの入手が難しい」(132pt)。第2位は「顧客業界・規模に合うデータが少ない」(110pt)、「効果を定量的に測れていない」(110pt)でした。

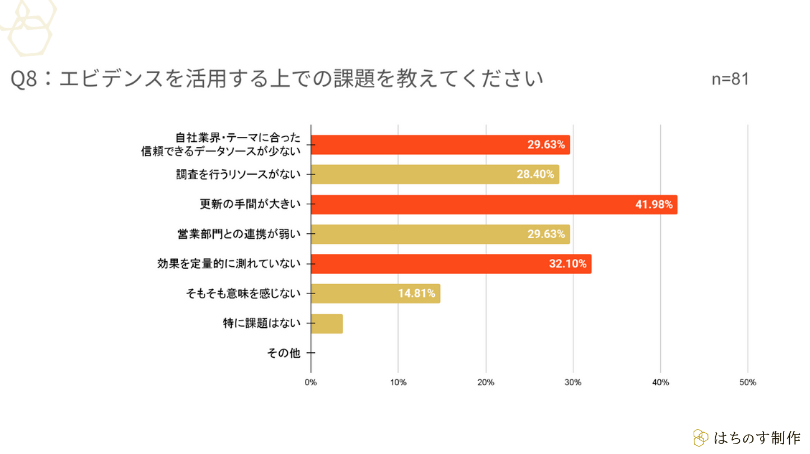

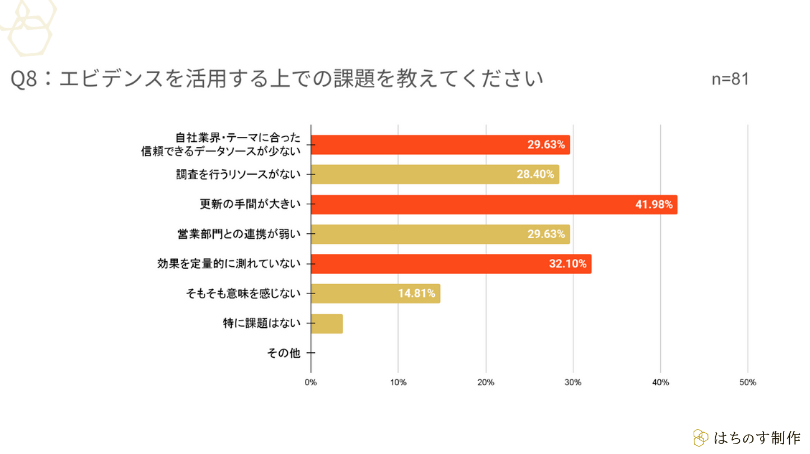

マーケティング担当者(N=81、複数回答 )の課題の第1位は「更新の手間が大きい」(42.0%・34票)、第2位は「効果を定量的に測れていない」(32.1%・26票)。そして「自社業界・テーマに合った信頼できるデータソースが少ない」(29.6%・24票)、「調査を行うリソースがない」(28.4%・23票)が続きます。

作り手側は、「(顧客に)関連性があり、最新で、信頼できる」データを見つけること自体に多大な困難(リソース不足)や手間(更新コスト)を感じていることが明確にわかります。

受け手(顧客)の要求:「信頼できるデータ」でなければ意味がない

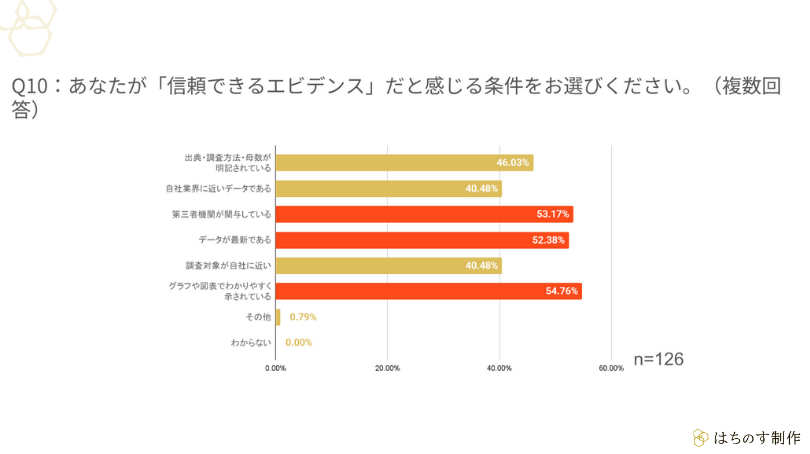

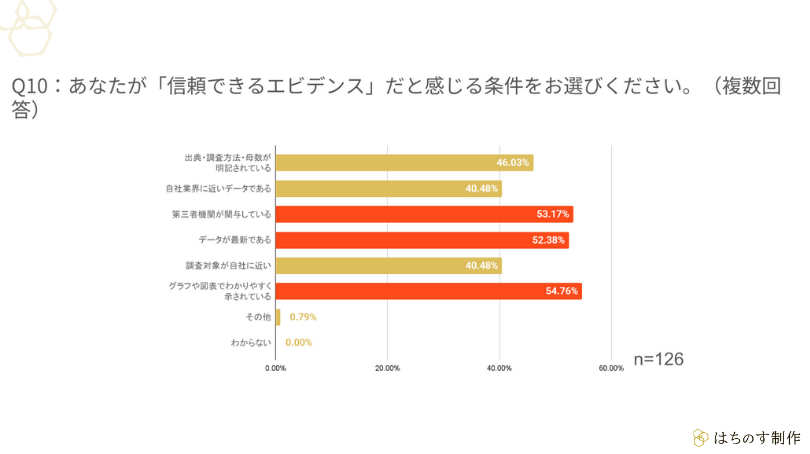

一方で、「受け手(決裁関与者)」は、どのようなエビデンスを「信頼できる」と感じるのでしょうか(N=126、複数回答)。

第1位は「グラフや図表でわかりやすく示されている」(54.8%・69票)でした。 そして僅差で、「第三者機関が関与している」(53.2%・67票)、「データが最新である」(52.4%・66票)が続きます。

受け手は、「ただデータが載っている」こと(量)を評価しているのではありません。

「わかりやすく」「信頼できる機関が」「最新の」情報を、「透明性をもって(出典明記)」提示すること(質)を厳しく求めているのです。

作り手の「妥協」が、受け手の「不信」を招く

この「作り手の課題」と「受け手の要求」を並べると、BtoBの現場で起きている「深刻なギャップ」が可視化されます。

提案の受け手

作り手の課題

この対比は決定的です。

受け手が信頼の条件として求める「最新性」「信頼性(第三者性)」「関連性」は、作り手側が課題として抱える「最新データの入手困難」「信頼できるソース不足」「関連データ不足」と、鏡合わせのように一致しています。

つまり、作り手は「顧客が最も求めているもの」を、「リソース不足」を理由に提供できていないのです。

このギャップを認識せず、作り手がリソース不足を理由に「質」に妥協した瞬間、どうなるでしょうか。 「最新データの入手が難しい」から、古いデータを使い回す。

「出典を探すのが手間」だから、出典を明記しない。 「都合のいいデータがない」から、恣意的に切り取ったグラフを見せる。

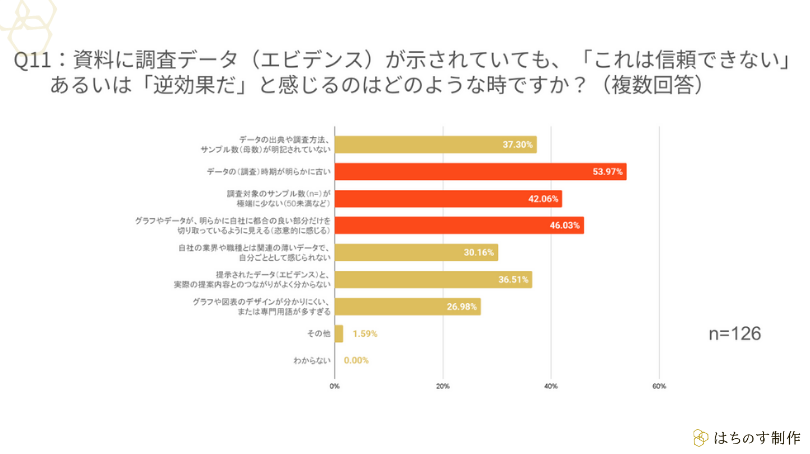

その結果、何が起きるのか。 「受け手」が「信頼できない・逆効果だ」と感じる理由(N=126、複数回答)を見てみましょう。

- 1位:データの(調査)時期が明らかに古い: 54.0%(68票)

- 2位:グラフやデータが、明らかに自社に都合の良い部分だけを切り取っているように見える(恣意的に感じる): 46.0%(58票)

- 3位:調査対象のサンプル数(n=)が極端に少ない: 42.1%(53票)

- 4位:データの出典や調査方法、サンプル数(母数)が明記されていない: 37.3%(47票)

作り手が「妥協」した点(古い・恣意的・出典不明)こそが、受け手が「逆効果だ」と感じる理由のトップを占めているのです。

「質の低い」データは、「データが無い」ことより危険

今回の調査データから見えてきた、第1回の結論をまとめます。

- エビデンスは「衛生要因」である。 データが「無い」資料は、それだけで「根拠が弱い」「主観的」と判断され、顧客の 98.4% が何らかのネガティブな印象を抱く「減点」対象となる。

- しかし、「質の低い」データは「逆効果」である。 受け手の 54.0% が「データが古い」ことを、46.0% が「恣意的に見える」ことを「信頼できない」理由に挙げている。

- 作り手と受け手には「深刻なギャップ」が存在する。 作り手は「リソース(量・手間)がない」ことに悩み(例:最大ポイント132ptが「最新データの入手困難」)、受け手は「信頼性(質)がない」ことに不満を感じている(例:受け手の 52.4% が「最新データ」を信頼する)。

- 作り手の「妥協」が、受け手の「不信」を招く。 作り手がリソースを理由に「質」を妥協した瞬間、それは顧客の「不信感」に直結し、逆効果となっている。

あなたの会社の営業資料やホワイトペーパーは、いかがでしょうか。

「リソースがないから」と、出典不明の古いグラフを使い回していませんか? そのエビデンスは、顧客の「信頼」を獲得するものになっていますか? それとも「不信感」を与えるものになっていませんか?

この「ギャップ」を踏まえた上で、「質」の高いエビデンスが具体的に購買プロセスのどの段階で、どのような「効果」(リード獲得・商談化・成約率)をもたらすのかは、下記の記事も参考にしてください。