なぜエビデンスを活かせない?「効果測定の失敗」が生む悪循環と、その解決策

これまでの記事で、客観的エビデンス(調査データ)の重要性を確認してきました。

- 「質の低い」データ(古い・出典不明など)は、「無い」ことよりも逆効果であること。

- 「質の高い」エビデンスは、DL率 → 商談化 → 受注率という購買プロセス全体の成果に貢献すること。

エビデンスは、第2回で見たように「成果に貢献する」強力な武器です。

しかし、多くの企業がその活用に悩んでいます。

本記事では「なぜ、成果が出るとわかっている武器を活かせないのか?」という問いに対し、調査データから見えてきた「最大の根本原因」と、その「悪循環を断ち切る方法」を提言します。

▼実施した調査結果の詳細

| ・マーケ担当者の95.1%が「エビデンス活用で成果向上を実感」。一方で最大の課題は「更新リソースの不足」(42.0%) ・営業担当者の課題、1位は「顧客に合うデータがない」。エビデンス活用で「受注率」向上を実感するも、半数以上が「効果測定」に課題 ・決裁者の98.4%が「根拠なし」の営業資料にネガティブな印象。決裁者の信頼を失う“逆効果”なデータとは? |

▼関連連載記事

課題の核心:「効果測定の失敗」が生む、予算なき悪循環

なぜ、エビデンスを活かせないのか。それは「営業とマーケの役割が違うから」ではありません。

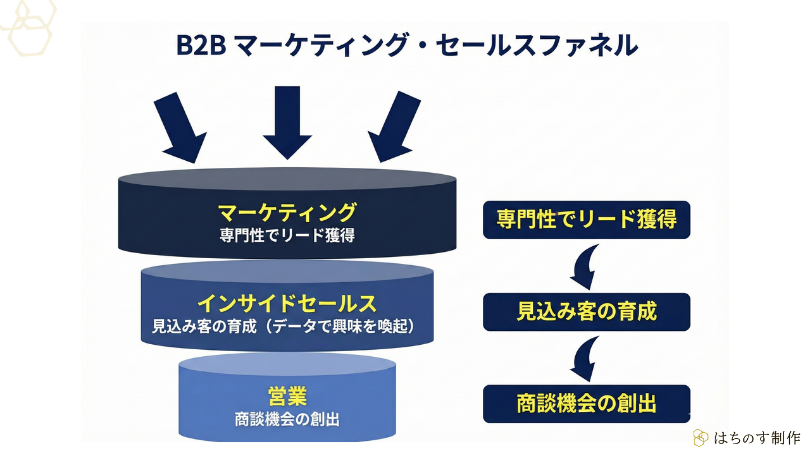

- マーケティングは「専門性(差別化)」を提示し

- 営業は「提案の説得力を高める(クロージング)」を行う

この役割分担は、成約を目指す上で合理的です。

BtoBマーケティングにおいては、いかにして商談の機会を作れるかに、マーケティング部門、インサイドセールス部門が注力。営業部門は商談を制約に繋げるためにいかにして工夫をするかに注力します。

そして、営業部門、マーケ部門、そして、その提案を受ける決裁者もエビデンスの効果を実感していることがわかりました。

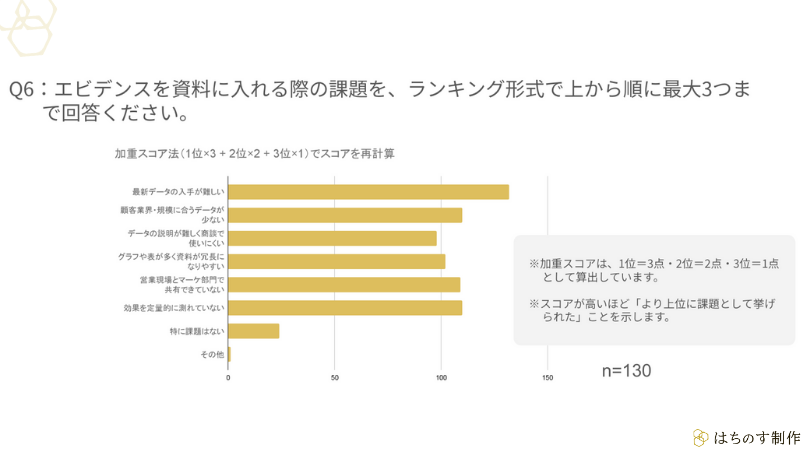

一方、本当の課題は、「効果は実感しているが、それを定量的に測定できていない」ことにあります。 今回の調査で、エビデンス活用の課題として「効果を定量的に測れていない」と回答した割合は、

- 営業担当者(N=130): 110pt(全課題中同率2位の課題)

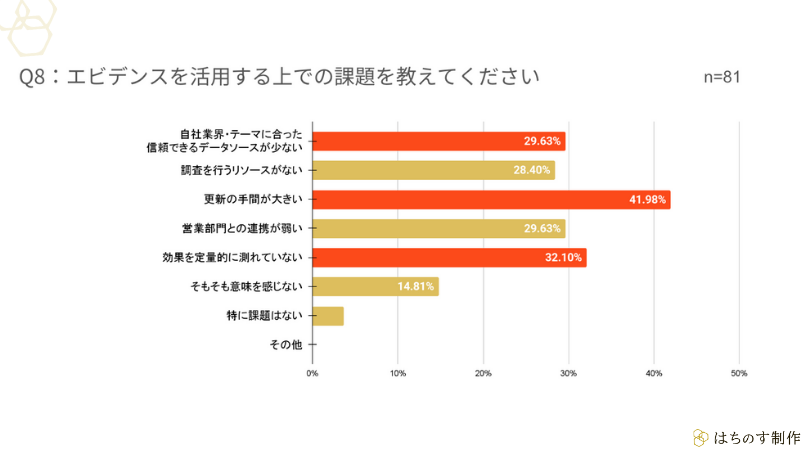

- マーケ担当者(N=81): 32.1%(26票)

と、両部門共通の深刻な課題であることが明らかになりました。 この「効果測定の失敗」こそが、すべての問題の起点となる「悪循環」を生み出していると想定されます。

実際、先ほどの調査結果の第一位は、

- 営業担当者(N=130)最新のデータの取得が難しい 132pt(1位の課題)

- マーケ担当者(N=81)更新の手間が大きい(42.9%、1位の課題)

と「更新しなければわからないことはわかっているが、その調査や更新にかける投資費用がない」ことが起因していることが想定されます。

「投資抵抗の費用対効果は合うのに」と「測定が難しい」のジレンマ

この「悪循環」は、今回の調査データのいたるところに表れています。

「投資」ではなく「コスト」という意識

この「悪循環」の「費用対効果を示せず、予算が得られない」は、今回の調査で最も重要な発見によって裏付けられました。

証拠①:「投資への抵抗」はほぼなかった

今回の調査では、過去アンケート調査などでエビデンスを使用したことがあるマーケターへ調査を行っています。

すなわち、アンケート調査を実施し、その効果を体感でも実感したことのある方が調査対象です。

「効果測定ができない」のは、現場(マーケ)の「投資への抵抗感」が原因ではありませんでした。

実際に、マーケ担当者(N=81)に「費用対効果」について聞いたところ、

- 「費用対効果が取れないため、基本は公式データを活用したい」: 0%(0票)

- 「エビデンスは収集・活用しない」: 0%(0票)

驚くべきことに、投資を明確に拒否する回答は0%でした。

それどころか、回答者の 95.1%(「わからない4.9%を除く)が、具体的な投資額(「〜10万円」から「100万円以上」)を回答しており、現場は「投資の必要性」を強く感じていることがわかります。

証拠②:「測定」こそがボトルネック

現場は「投資しても採算が合う」と考えているにもかかわらず、現実には「投資が得られない(=リソース不足)」 に陥っています。 このジレンマを生んでいるボトルネックこそが、

「効果を定量的に測れていない」 という状況です。

「投資したい」という意思 があっても、その費用対効果を上層部に示すための「数字」を持っていません。

それが、マーケ担当者の課題( N=81)の「効果を定量的に測れていない」32.1%(26票)という調査結果です。

「投資したいが、それを正当化する数字(効果測定)が作れない」 このジレンマこそが、「悪循環」の原因となっていることが、本調査からわかりました。

負のスパイラルを解消するための解決策

この悪循環を断ち切る第一歩は、「リソースがないから」と「質の低い」データで妥協することを組織的に禁止することです。

解決策①:「信頼の条件」を満たせる会社へ調査依頼する

「その資料、逆効果かも? データ(エビデンス)の「質」が生む、顧客との深刻なギャップ」の記事で示したような、顧客(受け手 N=126)が「信頼できる」と感じる条件を、全社共通の「品質ガイドライン」として設定すべきです。

- グラフや図表でわかりやすく示されている

- 第三者機関が関与している

- データが最新である

- 出典・調査方法・母数が明記されている

これらを満たせないデータは、「逆効果」になるリスクがあるため、使用しないというルール化が求められます。

解決策②:「自分ごと化」できるデータを調査する

顧客が自分ごと化できるデータの収集も重要です。

顧客(受け手 N=126)に、「提案資料の中で、『あなたと同じ職種・業界の人の傾向や課題データ』が示されていた場合、どのように感じますか?」と聞いたところ、

- 提案内容の納得感が高まる: 70.6%(89票)

- 自分ごととして捉えやすい: 59.5%(75票)

- その会社の理解度が高いと感じる: 49.2%(62票)

とのことでした。

「公的データ」では実現できない、「あなたの業界では」と語りかけるこの「自分ごと化」データこそ、顧客の納得感を7割以上高める武器となります。

マーケ担当者が費用対効果のラインとして意識していた「年間30〜50万円」は、この「武器」を自社で独自に開発・保有し、競合他社に対する決定的な「差別化」と「説得力」を持つための「戦略的投資」として捉え直す必要があるかもしれません。

解決策③:データの可視化

ところで、データの可視化も根本的な原因です。具体的には、下記のような項目を可視化すると良いでしょう。

▼ホワイトペーパーの場合

| CVR(DL率) | 商談化率 | |

| 資料A:「業界の最新動向」(独自調査データ) | 〇〇% | 〇〇% |

| 資料B:「業界の最新動向」 (公的データ) | 〇〇% | 〇〇% |

| 資料C:ノウハウ資料(独自調査データ) | 〇〇% | 〇〇% |

| 資料D:ノウハウ資料: | 〇〇% | 〇〇% |

成約率の場合も、商談化の際に使用する提案資料A(調査データあり)/B(調査データなし)とで測定をしてみても良いかもしれません。

一方で、これまでの調査データ結果の通り、エビデンスが意思決定に強く関与することは示されています。

したがって、本調査をデータをエビデンスとして、予算を獲得いただくのも良いかもしれません。

※今回の調査は傾向を把握するためのものであるため、N数は最小で取っております。社内の稟議でN数の拡大版が必要な場合は、ぜひ弊社までご相談ください。

今回の連載で、客観的エビデンス(調査データ)の重要性、その効果、そして組織的な課題が見えてきました。

- 根本課題:「効果測定の失敗」による悪循環 エビデンスの「効果を定量的に測れていない」 ことが、予算不足とリソース不足を招き、結果として「質の低い」データ(古い・出典不明)の利用につながり、顧客の信頼を失う「逆効果」を生んでいます。

- 解決策①:「品質ガイドライン」の徹底 悪循環を断ち切るため、顧客が求める「信頼の条件」(最新・出典明記・第三者性など) を全社共通のルールとします。

- 解決策②:「自分ごと化」データへの戦略的投資 顧客の「納得感」を70.6%高める「(顧客と)同じ職種・業界のデータ」 こそ、投資すべき(例:30〜50万円)「費用対効果」が最も高い武器です。

今後エビデンスは、「コスト」から「投資」へと考えていく必要があります。

エビデンスを「公的データ」の使い回し(=コスト) で終わらせるか、「独自の武器」として戦略的に「投資」できるかを念頭に入れた上、営業戦略にアンケート調査を加えてみてはいかがでしょうか。