エビデンスは「信頼の入口」。リード獲得・商談化・成約率にどう貢献するか?

(前回)その資料、逆効果かも? データ(エビデンス)の「質」が生む、顧客との深刻なギャップの記事では、営業資料やホワイトペーパー(WP)における客観的データ(エビデンス)が、受け手(決裁関与者)にとって「あって当然の前提条件(衛生要因)」であること、そして「質の低い」データ(古い・出典不明など)はむしろ「逆効果」になる危険性を、調査データを基に明らかにしました。

では、この前提を踏まえ、「質の高い」エビデンスを適切に活用すれば、具体的にどのようなビジネス成果が期待できるのでしょうか?

今回の調査では、エビデンスが購買プロセスの初期段階から最終決定に至るまで、連続的に受け手(決裁関与者)の「信頼」に作用し、成果(リード獲得・商談化・成約)に貢献するメカニズムが明らかになりました。

▼実施した調査結果の詳細

| ・マーケ担当者の95.1%が「エビデンス活用で成果向上を実感」。一方で最大の課題は「更新リソースの不足」(42.0%) ・営業担当者の課題、1位は「顧客に合うデータがない」。エビデンス活用で「受注率」向上を実感するも、半数以上が「効果測定」に課題 ・決裁者の98.4%が「根拠なし」の営業資料にネガティブな印象。決裁者の信頼を失う“逆効果”なデータとは? |

▼関連連載記事

- (前回)その資料、逆効果かも? データ(エビデンス)の「質」が生む、顧客との深刻なギャップ

- (最終回)なぜエビデンスを活かせない?「効果測定の失敗」が生む悪循環と、その解決策資料、逆効果かも? データ(エビデンス)の「質」が生む、顧客との深刻なギャップ

エビデンスは「決定打」ではなく「土俵に上がるための条件」

まず、BtoBの購買プロセスにおけるエビデンスの「役割」を正しく理解する必要があります。

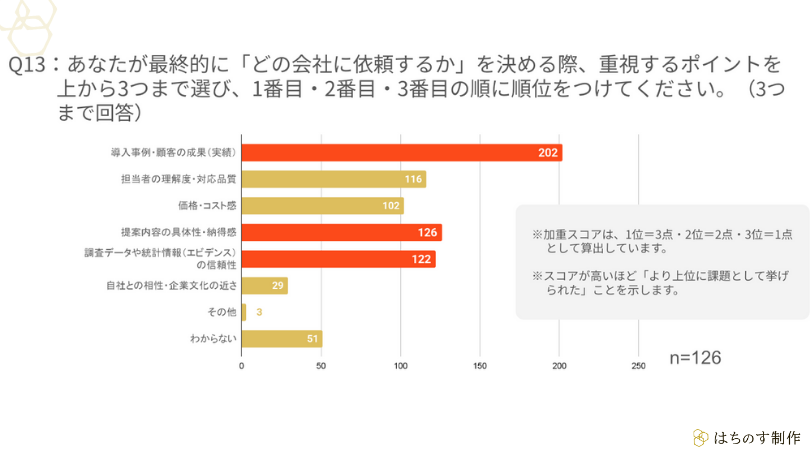

今回の調査で、「最終的にどの会社に依頼するか」を決める際の重視するポイント( N=126)を受け手(決裁関与者)に聞いたところ、上位は「導入事例・顧客の成果(実績)」(202pt)、次いで「提案内容の具体性・納得感」(126pt)となりました。

※加重スコアは、1位=3点・2位=2点・3位=1点として算出しています。

※スコアが高いほど「より上位に課題として挙げられた」ことを示します。

「調査データや統計情報(エビデンス)の信頼性」は122ptと、低くはないものの、最終決定の「決定打」としては、企業の実績ほど重視されていないことがわかります。

しかし、これは「エビデンスは重要ではない」ことを意味しません。

次に、「まず、どの会社を信頼して話を聞くか」という信頼の入口の段階(N=126)で重視するものを聞いたところ、順位は劇的に変わります。

※加重スコアは、1位=3点・2位=2点・3位=1点として算出しています。

※スコアが高いほど「より上位に課題として挙げられた」ことを示します。

「導入事例や『お客様の声』の豊富さ」が154ptと重要なことに変わりはありませんが、「客観的な調査データ(エビデンス)に基づいた市場環境や課題の説明」が193ptで第1位に浮上。

これは「企業の知名度や取引実績(131pt)」、「担当者の説明のわかりやすさ・人柄(112pt)」を大きく上回ります。

注目すべきは、「価格の安さ・分かりやすさ」(95pt)は、この段階ではほとんど重視されていない点です。

この結果が示すのは、エビデンスの重要な役割です。

エビデンスは、「価格」「実績」で比較される前の段階で、「この会社は信頼できるか、話を聞く価値があるか」を判断させるための「信頼の入口=土俵に上がるための条件」として、購買プロセスの序盤に強く作用しているのです。

【フェーズ別】エビデンスが成果に寄与するメカニズム

この「信頼の入口」としての役割を、資料のフェーズごとに分解し、作り手(営業・マーケ)と受け手(決裁関与者)双方のデータから、具体的な成果への貢献を見ていきましょう。

① ホワイトペーパー(認知・興味形成フェーズ)

- 役割: 市場課題を提示し「問題意識を喚起」する

- 期待される成果:DL率・リード獲得数の向上、資料からの商談化

作り手(マーケ)の視点

まず、マーケティング担当者はエビデンスをホワイトペーパーに使うことで、明確な成果を実感しています。

「エビデンスを入れた資料と入れなかった資料で、成果(DL率・商談化率など)に違いを感じますか?」(N=81)という質問に対し、「大きく上がった」(32.1%・26票)、「やや上がった」(63.0%・51票)を合わせ、実に 95.1% の担当者が「成果が上がった」と回答しています。

具体的に感じた効果(N=74)としては、「DL数が増えた」(41.9%・31票)、「資料からの商談化率が上がった」(39.2%・29票)が上位を占めました。

受け手(顧客)の視点

この効果は、受け手側の意識にも裏付けられています。

受け手(決裁関与者)に「ホワイトペーパー」における調査データの効果度合い(N=126)を聞いたところ、「とてもそう思う」(54.0%・68票)、「まあそう思う」(42.1%・53票)を合わせ、96.1% が「(ホワイトペーパーにデータが)あると効果的だ」と回答しています。

ホワイトペーパーにおけるエビデンスは、マーケターの 95.1% が成果(DL増・商談化増)を実感しており、受け手(決裁関与者)の 96.1% がそれを「効果的」だと感じています。

これは、リード獲得と初期の態度変容(問題意識の喚起)に不可欠な要素です。

② 営業資料(課題理解・検討初期フェーズ)

- 役割: サービスの必要性を「客観データ」で正当化し、「論理的に理解」させ、信頼を獲得する

- 期待される成果: 「初回商談率」の向上、「受け手(決裁関与者)の理解・納得感」の醸成

受け手(顧客)の視点

エビデンスが「信頼の入口」として最も強く機能するのが、このフェーズです。

「調査データや統計情報が掲載された資料を見た際、あなたの“行動意欲”にどのような変化がありますか?」(N=126)という質問に対し、78.6%(99票)が「その会社に話を聞いてみたいと思う可能性が高まる」と回答しました。

さらに、「エビデンスがある資料を見た際、その会社を『業界に詳しい/専門知識を持つ』と感じる度合い」(N=126)については、「非常にそう思う」(52.4%・66票)、「ややそう思う」(45.2%・57票)を合わせ、97.6% が「専門知識を持つ」と感じると回答しています。

作り手(営業)の視点】

営業担当者も、この「信頼獲得」と「理解促進」の効果を実感しています。

営業資料にエビデンスを入れる目的(N=130)として、「自社の主張や価値を客観的に補強するため」(56.9%・74票)、「サービスの必要性を論理的に説明するため」(51.5%・67票)、「初回接点で信頼感を与えるため」(40.8%・53票)が上位に挙がりました。

そして、その効果(N=130)として、「初回商談率」が上がった(49.2%・64票)。「資料閲覧後の顧客からの問い合わせ数」が向上した(50.0%・65票)、「顧客の理解・納得感」が上がった(54.6%・71票)と回答。

営業資料におけるエビデンスは、顧客の 97.6% に「専門性」を感じさせ、78.6% の「話を聞いてみたい」という行動意欲(=初回商談率の向上)を引き出します。これはまさに「信頼の入口」を突破する鍵です。

提案資料(比較検討・最終決定フェーズ)

- 役割: 顧客の業種・職種に近いデータで「自社にフィットする」と感じさせ、提案の説得力を高め、稟議・承認を後押しする

- 期待される成果: 「受注率」「稟議・承認通過率」の向上

【受け手(顧客)の視点】

最終フェーズである提案資料においても、エビデンスの効果は相応に認められました。

受け手(決裁関与者)に「提案資料」における調査データの効果度合い(N=126)を聞いたところ、「とてもそう思う」(57.9%・73票)、「まあそう思う」(42.1%・53票)を合わせ、100% が「あると効果的だ」と回答しました。

さらに、「エビデンスがあることで、サービスを『導入すべき』と感じる度合い」(N=126)は、95.2%(120票)が「(非常に/やや)感じるようになる」と回答。

「『どの会社に依頼するか』を選ぶ際に、エビデンスの有無はどの程度影響するか」(N=126)については、97.6%(123票)が「(非常に大きな/ある程度)影響がある」と回答しました。

作り手(営業)の視点

営業担当者も、この最終的な「決定」への効果を強く認識しています。

提案資料にエビデンスを入れる目的(N=130)は、「提案の説得力を高めるため」(60.8%・79票)が圧倒的1位。次いで「顧客の課題理解度を示すため」(45.4%・59票)が続きます。

そして、その具体的な効果(N=130)として、「受注率」(53.8%・70票)、「顧客の理解・納得感」(60.8%・79票)が上位に挙がり、目的と成果が直結していることがわかりました。

提案資料におけるエビデンスは、顧客の 97.6% の「会社選定」に影響を与え、95.2% の「導入意欲」を高めます。これは、作り手側が実感する『「受注率」(53.8%)、「顧客の理解・納得感」(60.8%)の向上』に直結しています。

エビデンスはプロセス全体で「信頼」を醸成し続ける

今回の調査結果から、客観的エビデンスがBtoBの購買プロセス全体にわたり、連続的に「信頼」を醸成し、具体的な成果に貢献している実態が明らかになりました。

「信頼の入口」を突破する(認知〜検討) エビデンスは、最終決定の「価格」や「実績」で比較される前に、「話を聞く価値があるか」を判断させるための「信頼性」として機能します。

リードを獲得し、商談を創出する(ホワイトペーパ・営業資料フェーズ) ではマーケターの 95.1% が成果向上を実感し、営業資料では受け手(決裁関与者)の 78.6% が「話を聞いてみたい」と行動意欲を喚起されています。

決定を後押しし、成約に導く(提案資料) 提案資料では受け手(決裁関与者)の 97.6% が「会社選定に影響がある」と感じており、これが営業担当者の実感する「受注率UP(53.8%)」や「顧客の理解・納得感UP(60.8%)」につながっています。

エビデンス(調査データ)の活用は、単なる興味換気のみならず、 それは、リード獲得(DL) → 商談化(信頼・専門性) → 受注(説得・稟議通過)というビジネスの根幹を、データによって論理的に支える「武器」そのものだといえるでしょう。