マーケ担当者の95.1%が「エビデンス活用で成果向上を実感」。一方で最大の課題は「更新リソースの不足」(42.0%)

〜「資料のDL数が増えた」(41.9%)と効果を実感するも、「更新の手間」(42.0%)や「効果測定」(32.1%)が壁に〜

営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作(本社:東京都、以下「はちのす制作」)は、2025年11月に「マーケティング担当者における エビデンス活用の実態調査」を実施しました。

調査の結果、95.1%のマーケターがエビデンス活用による成果向上を実感しており、特に「提案資料の説得力向上」や「DL資料からの商談化促進」など、営業・マーケの双方で信頼性強化の効果が見られました。

一方で、「更新の手間が大きい(43.0%)」「効果測定が難しい(32.1%)」といった運用・リソース面の課題も顕著で、エビデンス活用が“成果実感”の段階から“運用最適化”の段階へと移行していることが明らかになりました。

【調査概要】

- 調査機関: 株式会社はちのす制作

- 調査対象: 従業員数10名以上の企業に勤務し、営業資料・提案資料・ホワイトペーパーにおいて調査データを使用した経験がある、新規リード獲得に携わるマーケター89名

- 有効回答数: スクリーニング調査:4,325人 / 本調査:89人

- 調査期間: 2025/11/07~2025/11/10

- 調査方法: インターネット調査

※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100%とならない場合があります。

※本調査における「エビデンス」とは、サービスや製品の価値・必要性を客観的に裏付けるために示される、不特定多数の対象者(市場・業界・生活者など)からえられたアンケート調査や統計的データを示します。お客様の声や、自社利用顧客の実績などの「事例」を示すものは含まれません。

調査内容結果

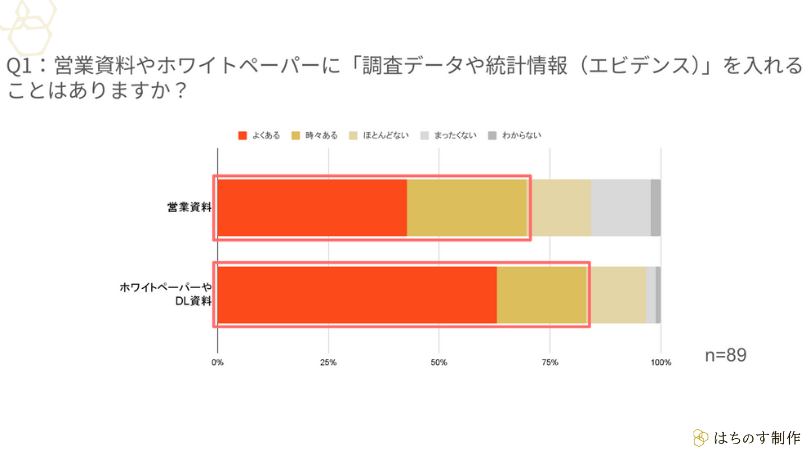

Q1:営業資料やホワイトペーパーに「調査データや統計情報(エビデンス)」を入れることはありますか?

(単数回答、n=89)

- 営業資料の場合

- よくある:38

- 時々ある:24

- ほとんどない:13

- 全くない:12

- わからない:2

- ホワイトペーパーの場合

- よくある:56

- 時々ある:18

- ほとんどない:12

- 全くない:2

- わからない:1

今回はスクリーニングにて、過去調査データや統計情報などのエビデンスを使用したことがあるマーケターへ絞り込んでいるため、比較的高い数値が出るのは当然です。

一方、ホワイトペーパーでは「よくある・時々ある」が83.1%であったのに対し、「営業資料」の場合だと69.7%であったということには注目する必要がありそうです。

ホワイトペーパーでのエビデンス活用率が高い背景には、DL資料が「新規リード獲得」や「認知から検討への橋渡し」として機能している点があります。一方で営業資料は「個別提案」に直結するため、情報更新や案件固有の要素を優先し、定量データの挿入が後回しになりがちだと推測されます。

この差は、「エビデンスの運用設計(定期更新・共通データ活用)」の有無によっても左右されており、マーケ部門主導でのテンプレート化が進んでいない企業が多いことを示唆しています。

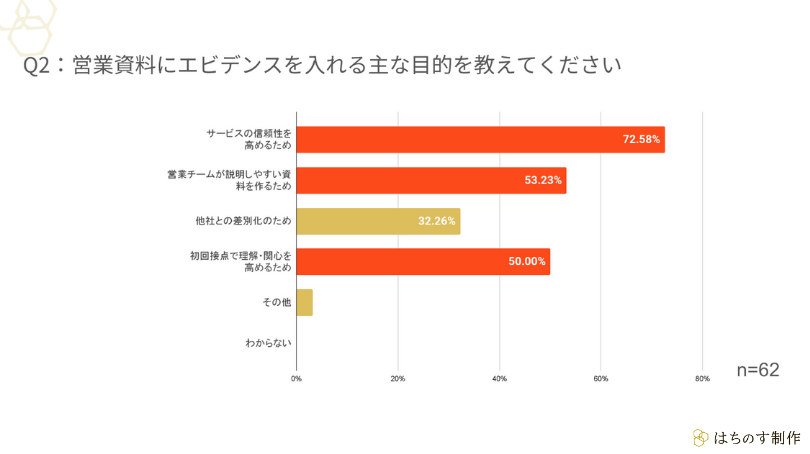

Q2:営業資料にエビデンスを入れる主な目的を教えてください

(複数回答、n=62)

- 1位:サービスの信頼性を高めるため: 72.6%(45票)

- 2位:営業チームが説明しやすい資料を作るため: 53.2%(33票)

- 3位:初回接点で理解・関心を高めるため: 50.0%(31票)

マーケティング担当者は、営業資料(商談フェーズ)においては、まず「信頼性」の担保を最重要視していることがわかります。

また、「営業が説明しやすい資料」 という営業部門へのサポート意識も高く、セールス・イネーブルメントの一環としてエビデンスを活用している実態がうかがえます。

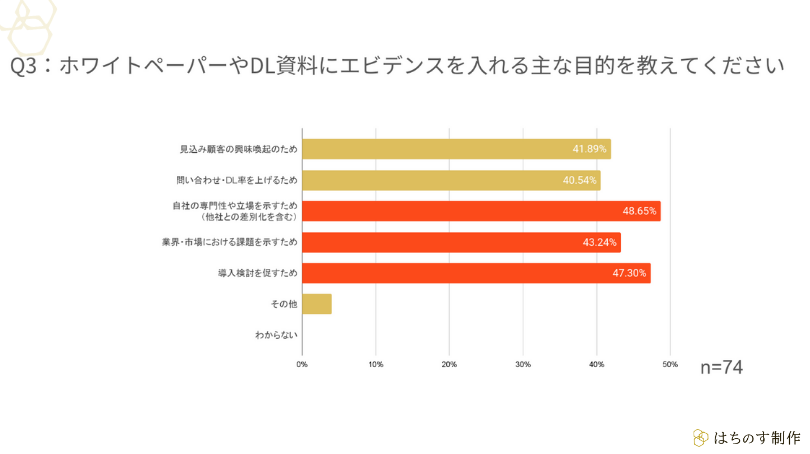

Q3:ホワイトペーパーやDL資料にエビデンスを入れる主な目的を教えてください

(複数回答、n=74)

- 1位:自社の専門性や立場を示すため(他社との差別化を含む): 48.7%(36票)

- 2位:導入検討を促すため: 47.3%(35票)

- 3位:業界・市場における課題を示すため: 43.2%(32票)

WP(リード獲得フェーズ)においては、単なる「DL率」 だけでなく、「専門性(差別化)」 や「導入検討」 といった、より商談に近いファネル中盤(MoFu)の目的が上位を占めました。

リードの「量」と「質」の両方をエビデンスで担保しようとする意図が読み取れます。

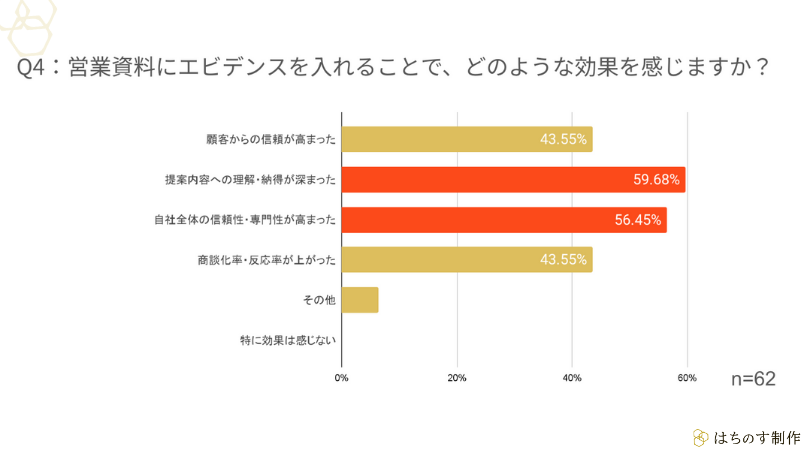

Q4:営業資料にエビデンスを入れることで、どのような効果を感じますか?

(複数回答、n=62)

- 1位:提案内容への理解・納得が深まった: 59.7%(37票)

- 2位:自社全体の信頼性・専門性が高まった: 56.5%(35票)

- 3位:商談化率・反応率が上がった: 43.6%(35票)

- 3位:顧客からの信頼が高まった: 43.6%(35票)

提案内容の理解・納得の深化( 59.7%)や信頼性向上(56.5%)が上位に来ていることから、エビデンスは「論理の補強」よりも感情的な納得・安心感の獲得に寄与していることが分かります。

また、商談化率や反応率の上昇(43.6%)という数値は、営業プロセスの前半で「相手の意思決定を早める触媒」として機能している可能性が示されました。

特にBtoB商談では、社内稟議・共有のために客観データが求められるため、“営業支援資産”としてのエビデンス整備が有効であることが示唆されます。

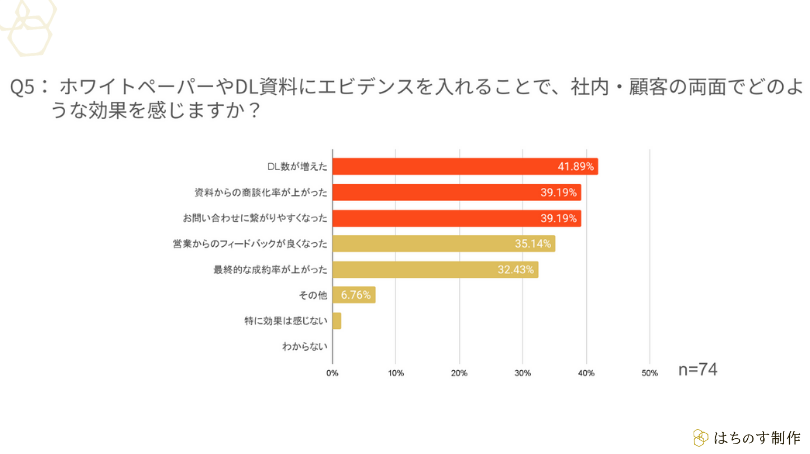

Q5:ホワイトペーパー(WP)やDL資料にエビデンスを入れることで、どのような効果を感じますか?

(複数回答、n=74)

- 1位:DL数が増えた: 41.9%(31票)

- 2位:資料からの商談化率が上がった: 39.2%(29票)

- 3位:お問い合わせに繋がりやすくなった: 39.2%(29票)

DL数向上(41.9%)や商談化率向上(39.2%)に加えて「問い合わせ増加」が同率で並ぶ点は注目です。これは、単なる資料DLからアクション誘発(CTA到達)までを促す“質的効果”が出ていることを意味しています。

つまり、リードジェネレーションにおいてエビデンスは「集客」だけでなく、「検討促進」段階の推進力として機能しており、DL後のナーチャリング設計との親和性が高い施策といえます。

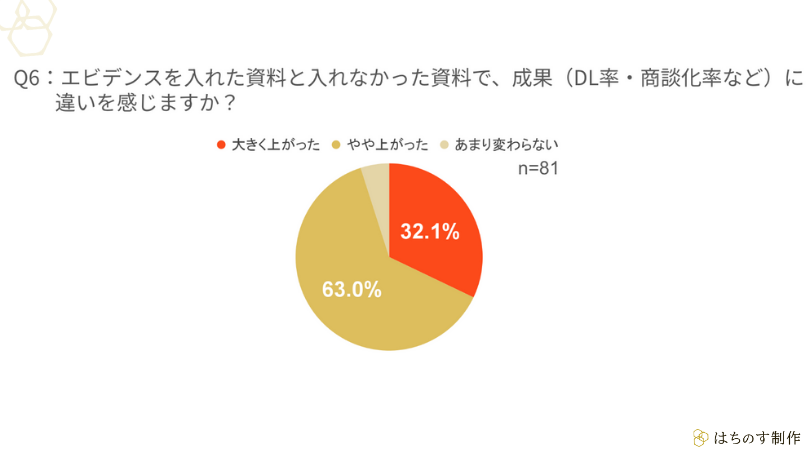

Q6:エビデンスを入れた資料と入れなかった資料で、成果(DL率・商談化率など)に違いを感じますか?

(単数回答、n=81)

- 大きく上がった: 32.1%(26票)

- やや上がった: 63.0%(51票)

- あまり変わらない: 4.9%(4票)

- むしろ下がった:0.0%(0票)

「成果が上がった」が95%以上を占める点は、エビデンス活用の効果が定性的な印象にとどまらず、実際のKPI向上にもつながっていることを示します。

ただし「やや上がった」が多数であることから、単発の挿入ではなく体系的な活用(継続調査・比較データ提示)が今後の鍵となる。

エビデンスを“差別化要素”から“標準装備”に移行させるフェーズに来ていると言えそうです。

Q7:営業部門から、エビデンスを使った資料に関してどのような反応がありますか?

(単数回答、n=81)

- 1位:非常に使いやすい・効果的と言われる: 49.4%(40票)

- 2位:まだ積極的には使われていない: 43.2%(35票)

- 3位:評価は高いが更新が負担になっている: 6.2%(5票)

- 4位:効果がわからない/反応がない:1.2%(1票)

約半数(49.4%)が高評価する一方で、43.2%が「まだ積極的に使われていない」と回答しており、“成果が出る資料”と“現場で使われる資料”の乖離が浮き彫りになっています。

この背景には、更新コストやデータ理解度の差があり、エビデンスを活かすには営業教育や再利用しやすいフォーマット化が欠かせません。

また「評価は高いが更新が負担」との回答も6.2%あり、メンテナンス負荷が活用定着のボトルネックとなっていることが示唆されます。

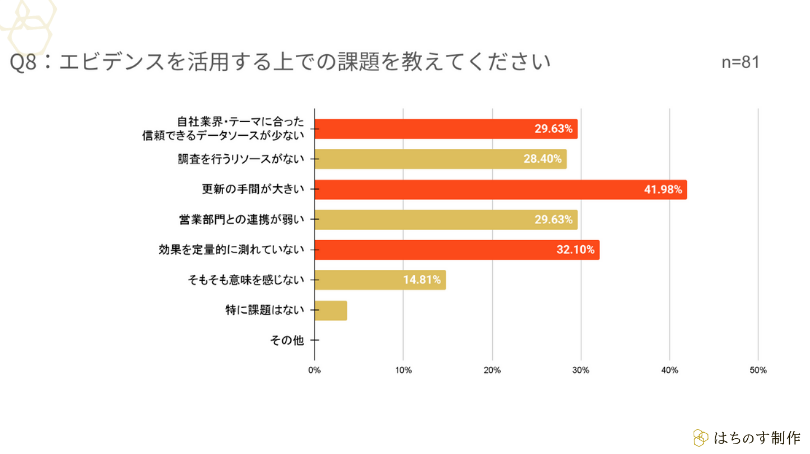

Q8:エビデンスを活用する上での課題を教えてください

(複数回答、n=81)

- 1位:更新の手間が大きい:42.0%(34票)

- 2位:効果を定量的に測れていない: 32.1%(26票)

- 3位:営業部門との連携が弱い:29.6%(24票)

- 3位:自社業界・テーマに合った信頼できるデータソースが少ない29.6%(24票)

更新の手間(42.0%)と効果測定の不十分さ(32.1%)が上位を占めることから、マーケ現場では「運用コスト」と「ROI可視化」の両立に苦戦している実態が見える。

また、営業部門との連携不足やデータソースの限定性も挙げられており、“作る”だけでなく“使う体制”の設計が重要なテーマになっている。

エビデンスを単なる装飾ではなく、ナレッジとして循環させる運用モデル(社内DB化・再利用設計)が求められます。

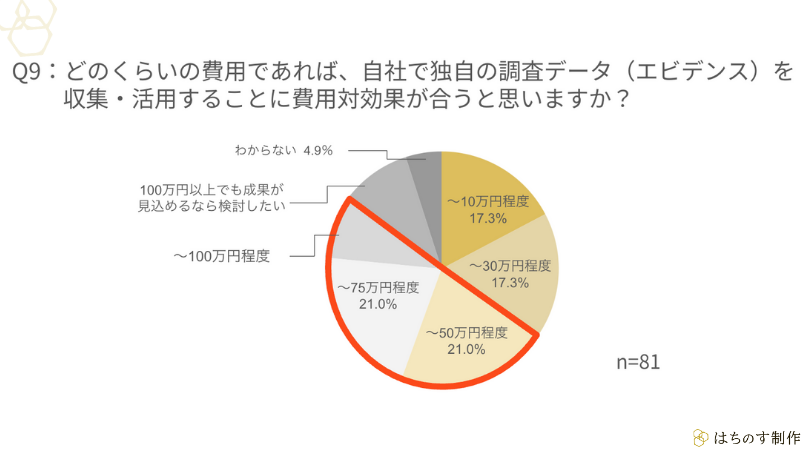

Q9:どのくらいの費用であれば、自社で独自の調査データ(エビデンス)を収集・活用することに費用対効果があると思いますか?

(単数回答、n=81)

- ~10万円程度: 17.3%(14票)

- ~30万円程度:17.3%(14票)

- ~50万円程度:21.0%(17票)

- ~75万円程度:21.0%(17票)

- ~100万円程度:8.6%(7票)

- 100万円以上でも成果が見込めるなら検討したい:9.9%(8票)

- 費用対効果が取れないため、基本は公的データを活用したい:0.0%(0票)

- エビデンスは収集・活用しない:0.0%(0票)

- わからない:4.9%(4票)

約76.6%が「〜75万円程度」までを許容しています。

一方で、100万円以上でも「成果が見込めるなら検討」とする層も9.9%存在し、データ活用が“攻めの投資”として認識され始めている兆しが見え隠れする結果となりました。

費用感よりも成果重視の姿勢が見られる点は、エビデンスを“コスト”から“資産”とみなす企業が増えていることを示唆します。

今回の調査から分かる考察

今回の調査から、エビデンス活用は「導入期」から「定着・最適化期」へ移行しつつあることが確認できます。多くのマーケターが成果向上を実感する一方、運用リソースと更新設計が課題として残ります。

今後は、①継続調査によるデータ蓄積、②営業・マーケの連携設計、③再利用性を高めたエビデンス構築の3点が鍵となりそうです。

エビデンスを“作る施策”から“回す仕組み”へ——。

その転換が、BtoBマーケティングの競争優位を左右する局面に来ているのかもしれません。

【引用・転載時のクレジット表記について】

本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社はちのす制作(https://hachinosu-seisaku.co.jp/)が実施した調査結果によると……」

【運営サービス】

- 【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス

- アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス

- プレスリリース運用支援サービス

- SEOブランディング記事作成サービス

- 被リンク獲得代行サービス

- 千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster(チバブースター)」

- 公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」

- はちのす制作公式Tiktok:「B to B 一次情報」

- マーケの一杯|SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く

【会社概要】

- 会社名:株式会社はちのす制作

- URL:https://hachinosu-seisaku.co.jp/

- 本社所在地:〒140-0015 東京都品川区西大井1丁目1-2 Jタワー西大井イーストタワー 2階 品川区立 西大井創業支援センター

- 電話番号:050-5050-3124

- 事業内容

- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ

- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作

- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問

- 設立:2023年8月