Google AI Overview(AIO)とはAIが生成した概要のこと | 最新のAIOの調査とユーザー行動を解説

検索結果の上部にAIが生成した概要を表示する「AI Overview(以下、AIO)」機能。

もともとはSGE(Search Generative Experience)と呼ばれていた機能ですが、少しずつ検索結果での表示が目立ってきたようにも思えます。

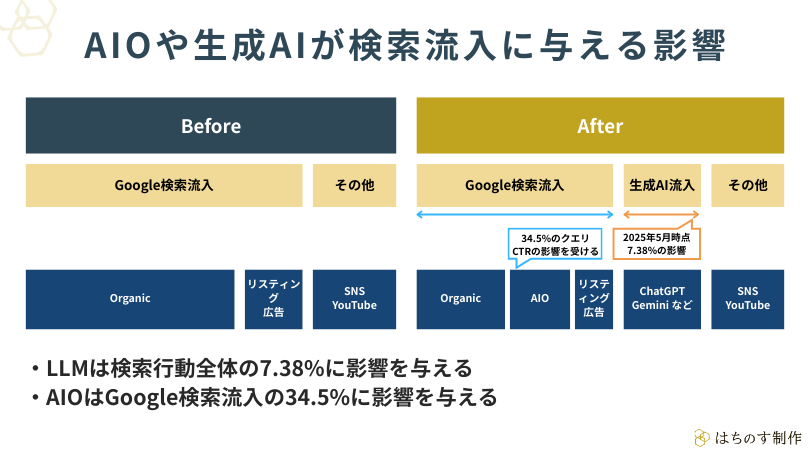

SEOで集客をする側からすると気になるのが、AIOや生成AIによりSEO記事への流入がどの程度減少するかです。

結論、弊社ではAIOや生成AIによりSEO記事への流入は39.3%程度減少すると考えています。

(to Cクエリの場合)

- Googleが検索結果の最上部に表示するAI生成の要約機能

- 複数サイトの情報を統合し、難しい質問にも簡潔に回答

- 「ゼロクリック検索」を促進し、外部サイト流入を減少させる要因

詳細は「AIOとは何か?」をご覧ください。

- クエリファンアウトにより関連クエリを自動生成して要約

- 引用先選定の指標:検索関連度、サイト信頼性(E-E-A-T)、ユーザー行動履歴

- CTR・著者情報・外部リンク・更新頻度が評価対象

詳細は「AIOのアルゴリズム(仕組み)とは」をご覧ください。

- AIO「もっと見る」クリック率は88%、平均滞在時間30〜45秒

- AIO内リンクのクリック率はモバイル19%、デスクトップ7.4%

- 多くのユーザーはAIO後に再検索やオーガニック・動画も閲覧

詳細は「AIOの「もっと見る」のクリック率は88%であり、今後も使われると想定される」をご覧ください。

- AIO表示でSEO記事の流入は平均34.5%減少(ゼロクリック現象が背景)

- ChatGPTやGeminiなど生成AIによる影響は約15%減少

- 両者を合わせるとSEO流入は約39.3%減少と推定

詳細は「生成AIツールやAIOがSEOに与える流入数の変化はどれくらいか」をご覧ください。

- 全体の約30%で表示されるが、情報探索型では69〜74%と高い

- 業界別では人間関係・ビジネス・教育で高く、美容・ファッションで低い

- ロングテールキーワードで特に表示率が高い

詳細は「クエリの種類と業界とAI Overview表示率には関連がある」をご覧ください。

AIOとは何か?

AI OverviewはGoogleが提供するAI要約機能で、検索結果の最上部に複数サイトの情報を統合した回答を表示します。

ユーザーとしては難しい質問にも簡潔な要約で回答を得られるため、検索体験がより効率的になります。

ここでいうゼロクリック検索とは、検索結果ページ上のユーザーが外部サイトを一切クリックせずに表示されたAIOの閲覧だけで検索行動を完結させてしまうことを指します 。

その結果、サイトの流入数は低下するという懸念があります。

これにより、従来のSEO戦略ではトラフィック数やコンバージョン数の維持が難しくなるといわれています 。

AIOのアルゴリズム(仕組み)とは

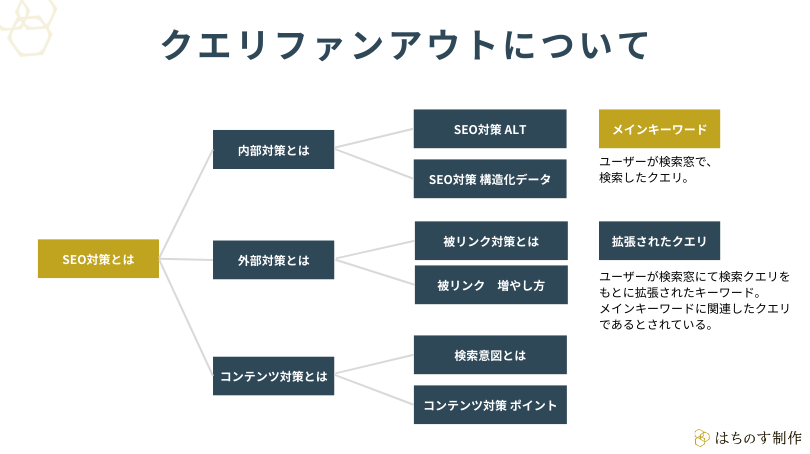

AIOのアルゴリズムは、ユーザーの検索意図をより深く把握するために、元の検索クエリに加えて関連した追加クエリを自動生成し、その情報をもとに簡潔で可能な限り正確な要約を作成する仕組みです。

- 追加クエリではどのようなクエリを参照しているのか

- AIOでリンクを参照してもらうためにはどうすれば良いのか

追加クエリではどのようなクエリを参照しているのか

AIOでは、ユーザーが入力した検索クエリだけでなく、関連する複数のクエリを活用して情報収集をしています。

この仕組みを「クエリファンアウト」と呼びます。

参考記事:Generative summaries for search results|Google Patents

複数のクエリを処理することで、より正確で冗長さのない、分かりやすい要約を生成できます。

AIOで利用される追加クエリには、次のような種類があるとされています。

- 関連クエリ

-

元の検索と時間的に近いタイミングで、他のユーザーが検索するクエリ。

- 最近のクエリ

-

ユーザーが直前・直後に入力した検索に関連するもの。

- 推定クエリ

-

プロフィール情報や検索コンテキストから自動生成されるもの。

3つ目の推定クエリについては、検索者個人の情報をもとに調査される内容であり、例えば下記があげられます。

- ユーザーのプロフィール情報

- ユーザーの現在地

ユーザーの現在地やプロフィール情報、直前で検索したクエリをもとに「東京都新宿区にあるヘルシーなランチが食べられるお店を探している」という詳しい検索意図の推定もできるようです。

AIOでリンクを参照してもらうためにはどうすれば良いのか

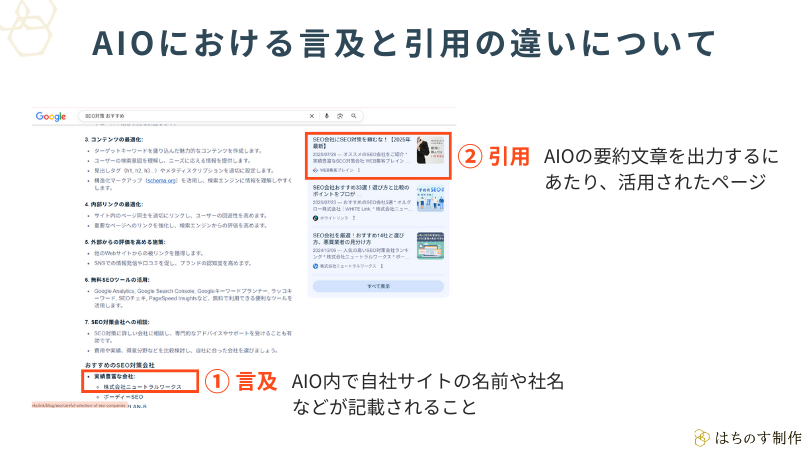

AIOでは、Googleにインデックスされているページをもとに生成されます。

引用されたページは、下記画像の検索結果内でどのページが情報源になっているか確認できます。

なお、AIO画面で自社名もしくは自社サイトが掲載される場合、「言及」される場合と「引用」される場合があります。

「言及」と「引用」の違いについては下記画像を参照してください。

Googleは、以下のような指標をもとに参照先を選定しているとされています。

- クエリ依存の指標

-

検索内容との関連度

- クエリ非依存の指標

-

サイトやページ自体の信頼性・品質

- ユーザー依存の指標

-

ユーザーの行動履歴や嗜好に基づく評価

特に「クエリ非依存の指標」では、次のような要素が重要視されます。

- 記事のクリック率(CTR)

- 著者情報やドメインの評価、外部リンクの有無

- ページのエンゲージメント率

- 更新頻度や情報の新しさ

上記のようなページやサイト自体の「信頼性」などが参照のための条件になっていることから、記事のE-E-A-Tを向上させることがこれまで通り必要となることが分かります。

参考記事:Generative summaries for search results|Google Patents

AIOの「もっと見る」のクリック率は88%であり、今後も使われると想定される

2025年5月13日、「Shopify」(ショッピファイ)のSEOチームリーダーのKevin Indig氏が、AIOに関する調査結果を発表しました。

この調査では、70人の行動履歴を画面上で追い、結果を分析しています。

その結果(*1)をまとめると下記のようになります。

AIO閲覧行動

| 「もっと見る」クリック率 | 88% | AIO表示セッションのうち88%が展開 |

| 「斜め読み」率 | 86% | 上記の88%中、内容を流し読みする人の割合 |

| AIO表示枠におけるスクロール量の中央値 | 30% | AIOパネル内の中央値:ほとんどが上部のみ閲覧 |

| AIO表示枠におけるスクロール平均値 | 75% | 一部の深読みユーザーにより平均は高い※YMYL領域のクエリほどスクロール量の平均は高い |

| AIO閲覧者の平均滞在時間 | 30〜45秒 | 単なるスキップではなく一定の関心あり |

| AIOに「信頼できる」と感じた人の平均スコア | 3.4 / 4 | 自己申告ベースの信頼評価 |

※70人(米国在住の検索ユーザー)が対象。モバイル:42人、デスクトップ:27人(1名は両方利用と推測されるか、誤差と想定)。データ収集を行うにあたって行った検索行動は523回以上。

調査結果から、多くのユーザーがAIOを「調べ物の初期接点」として利用していることが分かりました。

しかし、検索は一度で完結せず、「再検索」などを通してGoogle検索を何度も行う傾向があります。

この点について、本調査では下記であると報告されています。

- AIOのみで検索行動を完了するdesktopユーザーは14.6%

- AIOのみで検索行動を完了するmobileユーザーは13.6%

AIOの内容を確認したほとんどのユーザーが「オーガニック検索結果とスポンサー付き検索結果」「コミュニティフォーラム」「動画」などを閲覧するとのことでした。

つまり引き続き収益化が可能なクエリにおいては、SEOで上位表示しておくことが重要であるといえるでしょう。

また、AIO対策は必要であるものの、コンバージョン獲得への直接的な影響には、関係がなさそうだというのが現状の弊社としての見解です。

*1:今回の調査結果には多様性は大きくは認められなさそうである。指定されたクエリと、限られた人数の調査結果であるためだ。

ブランド観点からはAIOは見過ごせない

調査結果によると、AIO内のリンククリック率はモバイルでは19%。

デスクトップではわずか7.4%にとどまりました。

そのため、AIOから自社メディアへの流入は大きくは期待できないといえるでしょう。

一見すると、「AIO対策は不要である」とも考えられそうですが、そうとも言い切れません。

なぜなら、CVRとブランド認知には相関関係があるとされているからです。

調査によれば下記内容が報告されています。

ユーザーは、検索結果(AIOを含む)を見たときに、まずその情報源が信頼できるかどうかを判断している。

調査結果では、認知されているブランド、権威あるサイト、.govや.eduといった公的機関のドメインが表示された場合、そのようなリンクが存在するケースの58%で、ユーザーはそれを最初に選択したと報告されています。(筆者和訳)

例えば、私たちが「棒状のチョコがついたよく知らない食べ物」と、「ポッキー」のどちらを食べるか?と比較したときにはほとんどの人が「ポッキー」を選ぶのではないでしょうか。

GoogleがどのようにAIOの結果を生成しているかは分かりません。

しかし、ここまでの調査結果をふまえると、ユーザーの最適な検索行動としては「AIOで概要を理解してから、購入や行動に移す」であると言えそうです。

結果として、ブランド価値が高い企業のページが表示されるのか、それともAIOにたびたび引用されるサイトのブランド価値が高まっていくのか、どちらが先であるかは分かりません。

この関係性は「ニワトリ 卵」と似ていますが、いずれにせよAIOとブランド価値と切り離せない関係といえるでしょう。

AIOは全クエリの約30%で表示され、SEO記事の流入を約33%の減少させる

2025年3月にAhrefsが行った調査によると、Google検索でAI Overviews(AIO)が表示されると、上位ページのクリック率は平均で約34.5%減少するとされています。

最大の背景要因は「ゼロクリック現象」です。

これは、ユーザーが検索結果ページ上で疑問を解決し、リンクをクリックせずに行動を完了する傾向を指します。

特に、定義や手順など短い情報を求める検索ではこの現象が顕著です。

SE Rankingが米国5州で実施した分析(対象キーワード100,013件)では、AIOは全クエリの約30%で表示され、地域差はほとんど見られませんでした。

一方、国内調査ではランダムに生成したクエリの40%以上がAIO表示枠に変わってきているという調査結果もあり、これは、ユーザーの「調べる」という行動が、従来のオーガニック検索結果からAI生成の概要へと置き換わりつつあることを示しています。

これらの結果を組み合わせると、AIOの普及に伴いSEO記事の流入は大きく減少することが予想され、特に収益性の高いクエリにおいては無視できない影響が出ると考えられます。

ChatGPTなどの生成AIはSEO記事の流入に約15%の影響を与えると予想できる(2025/6時点)

AIがリリースされたことによって、SEO記事の流入に与える要因はAIOだけではありません。

ChatGPTやGeminiといった生成AIもSEO記事の流入に影響を与えています。

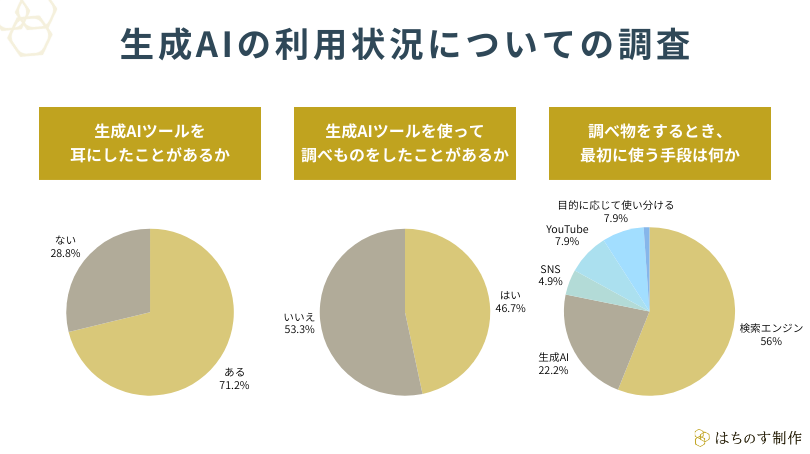

弊社では生成AIの認知度や使用状況についての調査を11,000人に対して行いました。

この結果をふまえ、弊社では、生成AIがSEO記事の流入は従来の約15%減少すると推定しています。

これから、この考察について解説をします。

弊社の独自調査では、下記の内容で調査を行い、生成AIがSEO記事の流入に与える影響を推定しています。

- STEP①

-

母数全体における生成AIの認知度

- STEP②

-

生成AIを認知している人のうち、生成AIを活用している人の割合

- STEP③

-

調べ物をするとき、初めに使うものが生成AIである人の割合

また、上記の調査におけるそれぞれの割合は下記となっています。

上記の結果から、生成AIにより減少するSEO記事の流入数は従来よりも約7.38%少なくなると推定しています。

※ 計算ロジック

- 母数全体における生成AIを知っている人の割合:71.2%

- 生成AIを認知している人のうち、生成AIを活用している人の割合:46.7%

- 調べ物をするとき、初めに使うものが生成AIである人の割合:22.2%

今後検索エンジンに影響を及ぼす割合=71.2%*46.7%*22.2% = 7.38%程度(*1)

*1:厳密にはクエリによって使い分けがなされるため、上記は精緻な計算ではない。一方で、参考値にはできる。

生成AIツールやAIOがSEOに与える流入数の変化はどれくらいか

弊社の試算では、AIOと生成AIの影響により、SEO流入は約39.3%減少すると考えられます。

SEO流入の減少率 = { 1 – (1 – 0.345) × (1 – 0.0738) } × 100 = 39.3 ≒ 39.3 %

※AIOによるSEO流入の減少率:34.5%

※生成AI利用によるSEO流入の減少率:14.9%

上記の結果は、AIOと生成AIによる影響が足し算のように単純に合計されるのではなく、乗算的に影響を及ぼすと仮定したものです。

クエリの種類によってAIOの表示率は異なる

AIOの表示率はクエリの「業界カテゴリー」や「検索意図の種類」、「ロングテールか単キーワード」かによって異なります。

下記3つの内容について、調査データを解説します。

- AIOとGoogleの検索結果は連動する

- クエリの種類と業界とAI Overview表示率には関連がある

- ロングテールのほうがAIO出現率は高い

AIOとGoogleの検索結果は連動する

| 指標 | 割合 / 数値 |

|---|---|

| Googleへのリンクを含む AI Overview応答の割合 | 約43.42% |

| AI Overviewあたりの 平均リンク数 | 4-6個 |

| AI Overview(調査時にはSGE)の情報源が 上位10位の検索結果である割合(*2) | 99.5% |

| AIO内のリンクが同じキーワードで 上位10位にもランクインしている割合 | 約52% (プレビューリンクの場合は80%程度まで上昇) |

*2:2024 年 8 月 15 日 〜 2024 年 8 月 22 日とデータ結果が古いので注意すること。最近のデータを見る限り、50%程度と想定される。

この中で特に参考になりそうなのは、Mozのデータです。

Mozによれば、AIO内の全リンクのうち、同じキーワードでオーガニック検索の上位10位にもランクインしているのは約52%とのことでした。

とはいえよく目立つプレビューリンクの場合には80%程度にまで上位10位ランクインの可能性が上がるとのことなので、Google順位との相関関係はありそうです。

クエリの種類と業界とAI Overview表示率には関連がある

| カテゴリ / 業界 | 表示率(概算) |

|---|---|

| 全てのクエリ | 約30% |

| 情報探索型クエリ | 約69% – 74% |

| 人間関係(業界) | 約60% – 62% |

| ビジネス(業界) | 約56% – 57% |

| 教育(業界) | 約48% – 51% |

| ファッション&ビューティー(業界) | 約1% – 2% |

※SE Ranking、Moz、Semrush、Search Engine Journalの調査結果を筆者が結合したもの。

AI Overviewは、主に情報探索型(Informational)のクエリに対して表示される傾向が非常に高くなっています。

例えば、「人間関係」「ビジネス」「教育」といった分野では、ユーザーが情報や解決策を求めるクエリが多いため、AIOの表示率が高くなります 。

一方、「ファッション・美容」「Eコマース」「ニュース・政治」といった分野では、ユーザーが特定の製品を探したり、購入を検討したり、リアルタイムの情報を求めたりする傾向が強いため、AIOの表示率が低くなります 。

ロングテールのほうがAIO出現率は高い

SEランキングによれば、検索ボリュームが0〜100のキーワードでAIOが最も頻繁に使用される傾向があり(約30〜32%)、検索ボリュームが増加するにつれてその割合は低下します。

また、キーワードの難易度(KD)が21〜40の中程度のキーワードでAIOのトリガー率が最も高い(33.4%)ことも示されています。

Search Engine Journalの報告でも、検索ボリュームの少ないキーワードやより具体的なロングテールキーワードでAIOがより頻繁に表示されることが示唆されています。

これらのデータは、AIOが競争の激しい高ボリュームキーワードよりも、より具体的な情報ニーズに応えるために設計されている可能性を示唆しています。

AIOは最新情報がどんどん変わる。肝はどこまでAIOが拡張されるかと、他の生成AIの検索行動に占める割合がどうなるか

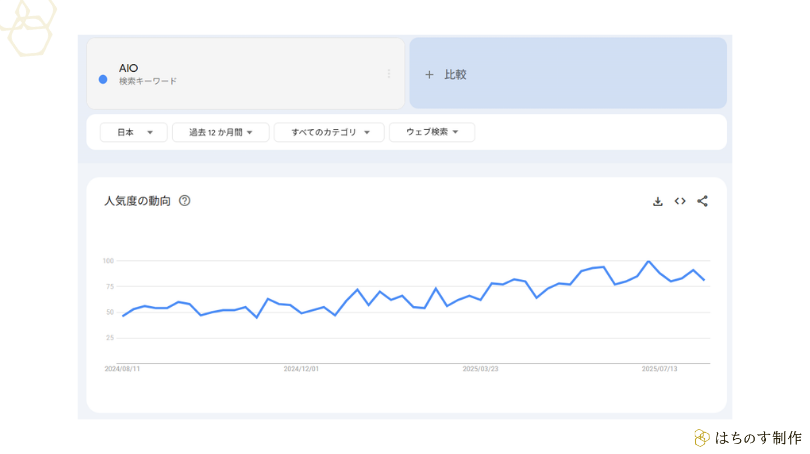

AIO対策という言葉はよく検索されるようになりました。

非常にホットな言葉です。

実際、Googleトレンドにおける「AIO」の検索数は増加傾向にあります。

LLMからの流入によるコンバージョン率は自然検索からのコンバージョン率を上回る傾向が確認されています。

このことから、AIOからの流入についても同様にコンバージョン率はSEO流入よりも高いと考えられます。

LLMやAIOからの流入を増やすことは、単なるアクセス増加にとどまらず、成果向上にも直結します。

そのためには、引き続きSEO対策を強化し、検索エンジンおよびAIによる要約で引用・言及されやすい高品質なコンテンツを提供することが重要といえるでしょう。